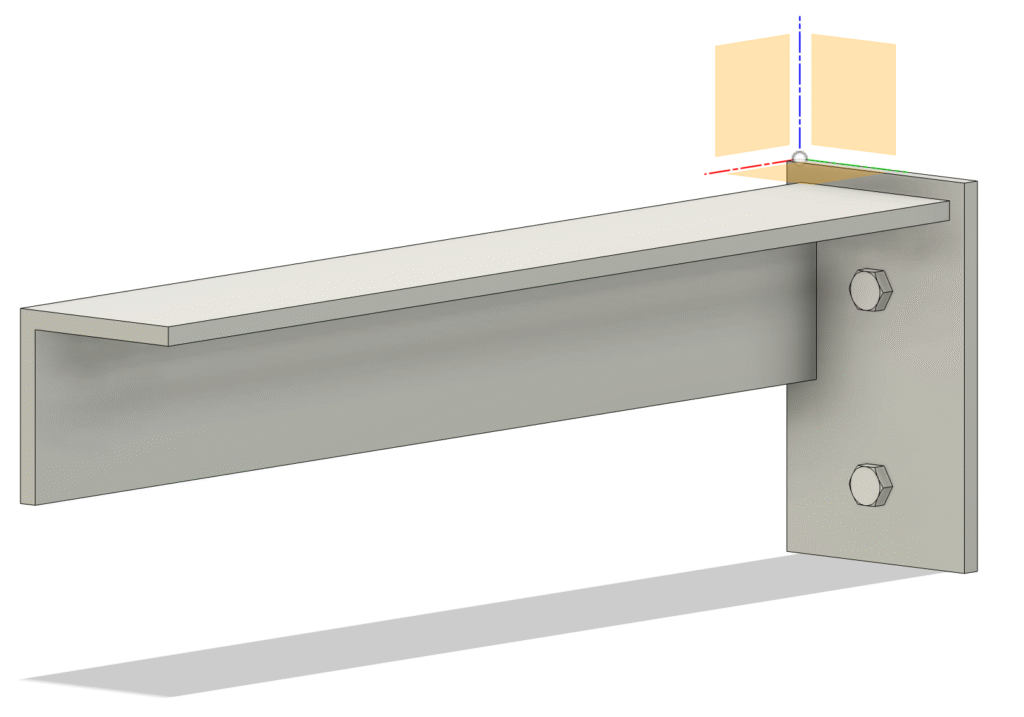

Fusionを使って、実際に強度計算で設計した片持ち梁ブラケットをモデリングします。

この記事(動画)では、モデリングの基本操作を通して、設計から3Dモデル作成までの流れを学べます。

学べる内容は次のとおり👇

✅ 直方体の作成とスケッチ:基本形状をモデリングする手順

✅ 押し出し操作:寸法と厚みの設定

✅ 製造元部品の挿入、移動/コピー操作:ボルトやブラケットとの組み合わせ方法

✅ 片持ち梁ブラケットのモデリング実例:強度計算済みの設計をベースに再現

「設計で使えるモデリング力」を身につけたい方に最適な内容です。

Fusion360初心者の方も、この記事を見ながら操作すれば自然と基本が身につきます。

ダウンロードがまだの方、準備が整っていない方は👇️

片持ち梁ブラケットの設計概要

今回は次の条件に合う片持ち梁ブラケットをモデリングしていきます。

条件:取付面から300mm離れた位置に30kgの重量物を支えるブラケットを設計製図する。

以下のブラケットおよびボルトで強度確認は済んでいるものとします。

・型鋼は50×5tの等辺山形鋼、材質SUS304

・取付ボルトは2本×M6のボルト、強度区分A2-50

・ボルト位置は取付プレート下端から20mm、70mmの位置にそれぞれ1本ずつ

↓詳しくは強度計算方法は以下にまとめています。

👉 片持ち梁ブラケットの簡易設計はこちら

👉️ 片持ち梁ブラケットのボルトにかかる荷重計算はこちら

👉️ Autodesk Fusionのダウンロードはこちら

モデリング手順

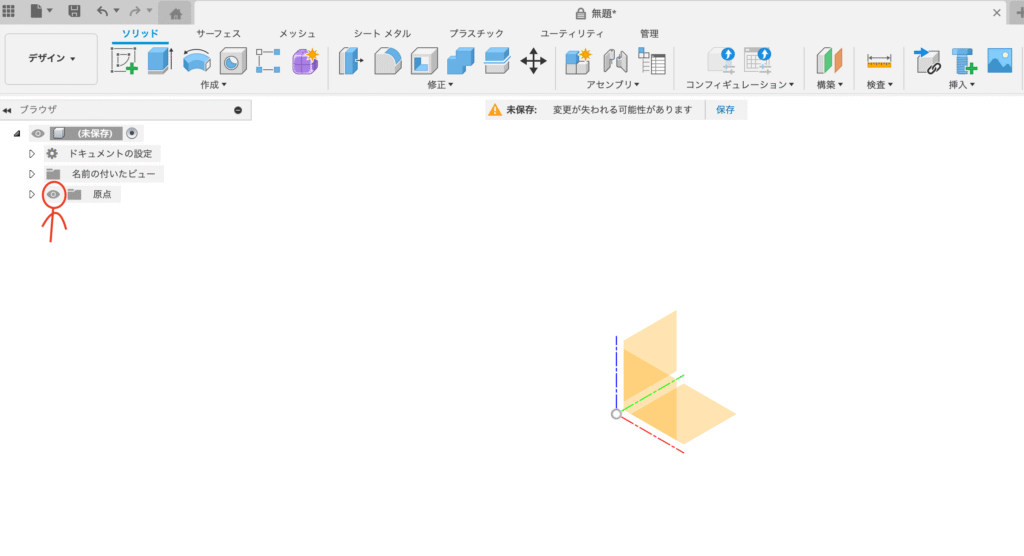

Fusion360を開いて原点を表示させる

Fusion360を開く。

真ん中に原点が表示されていない場合、左図の赤色矢印の原点の目をクリックすると画像の真ん中にあるように3つの平面がオレンジ色で表示される。

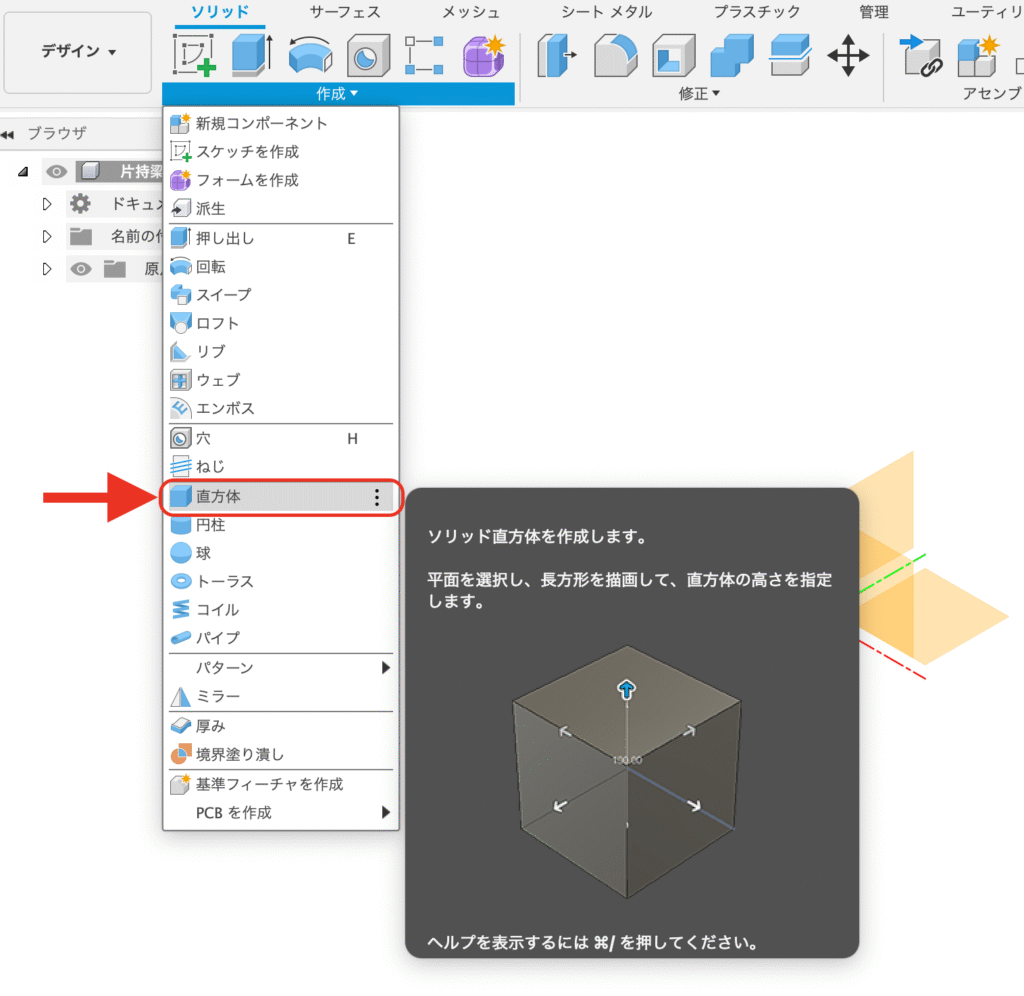

取付プレート(座板)をモデリング

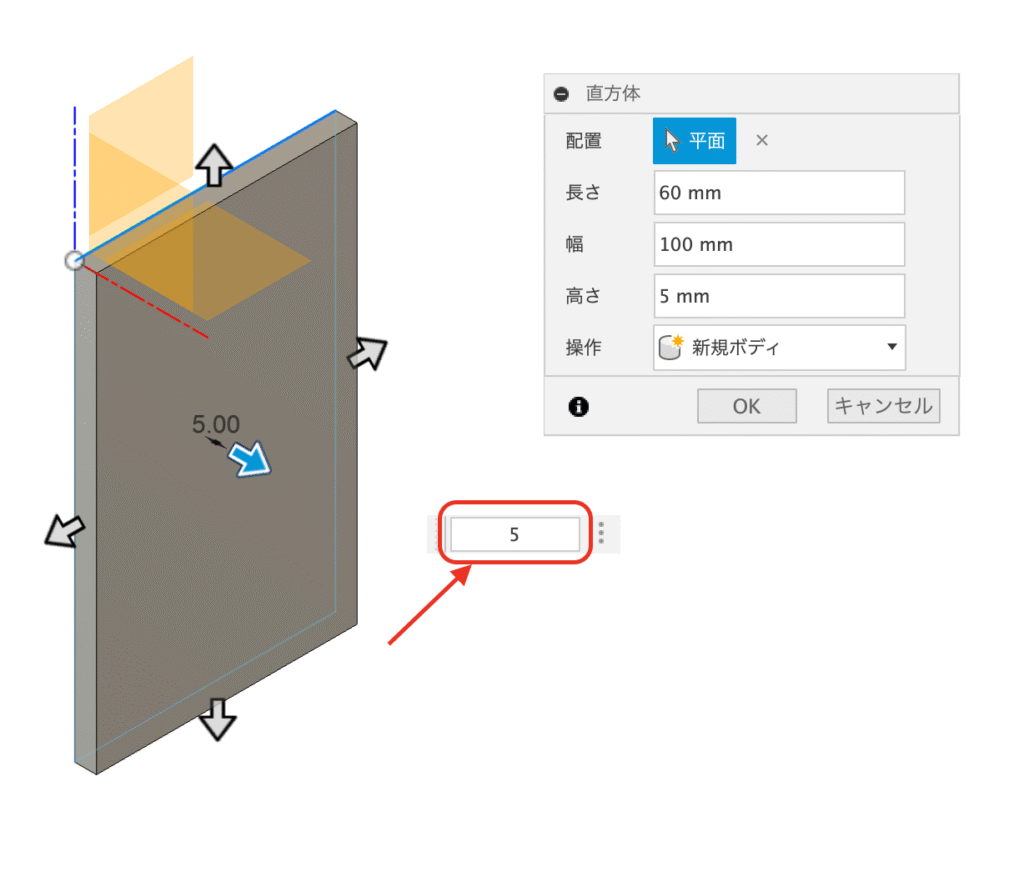

ソリッド>作成▼>直方体をクリック

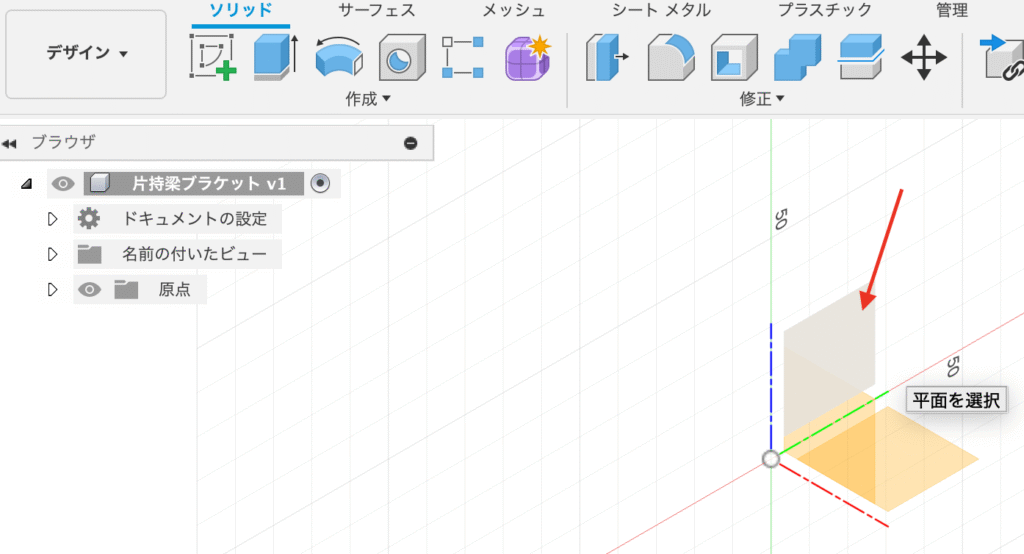

直方体を作成するための基準面を選択する。

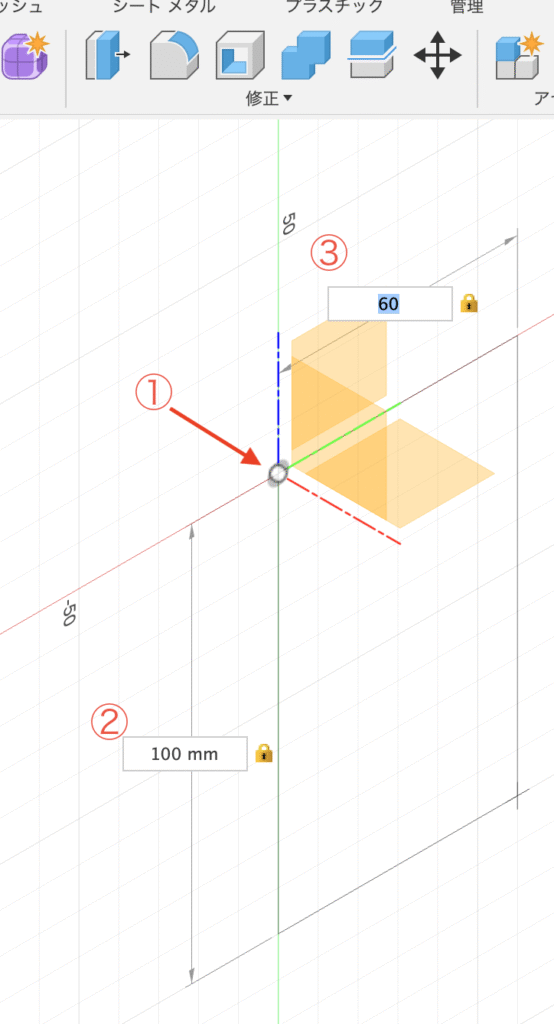

①原点をクリックする。

②直方体のサイズを100、

③60と入力して、

Enterを押す。

※ここで等辺山形鋼のサイズ50mmに対して60mmのプレートにする理由としては溶接時の開先加工を不要にするためです。

座板の厚さ5を入力する。

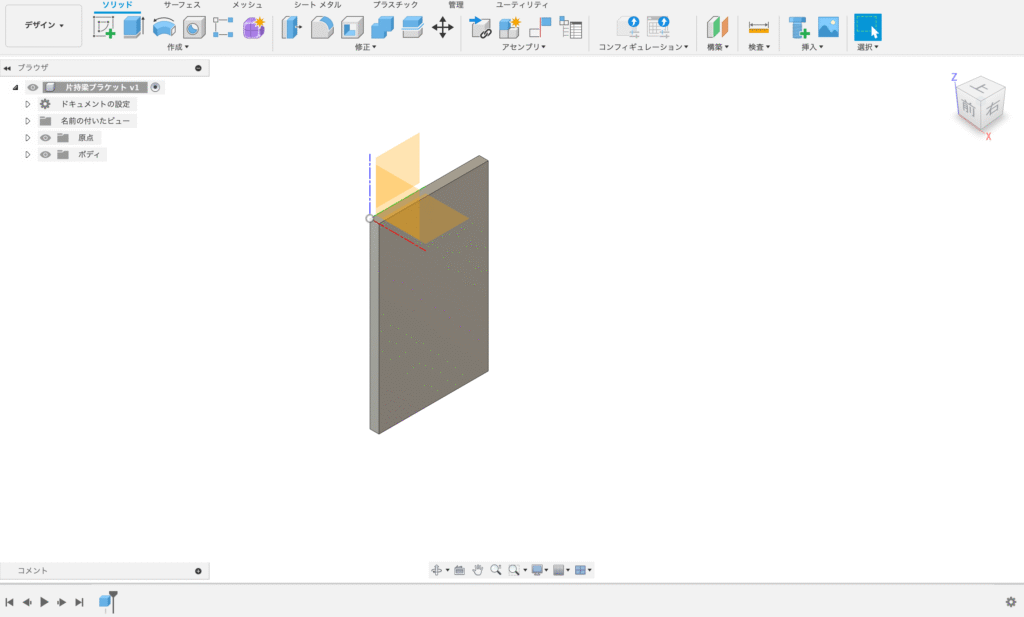

取付プレートのモデリングが完成。取り付け穴の反映は鋼材(型鋼)をモデリング後に行う。

スケッチから直方体を作成することもできますが、すでに直方体と形状が決まっているようであれば直接直方体をモデリングすると効率的です。

2. 鋼材(型鋼)のモデリング

型鋼断面のスケッチ

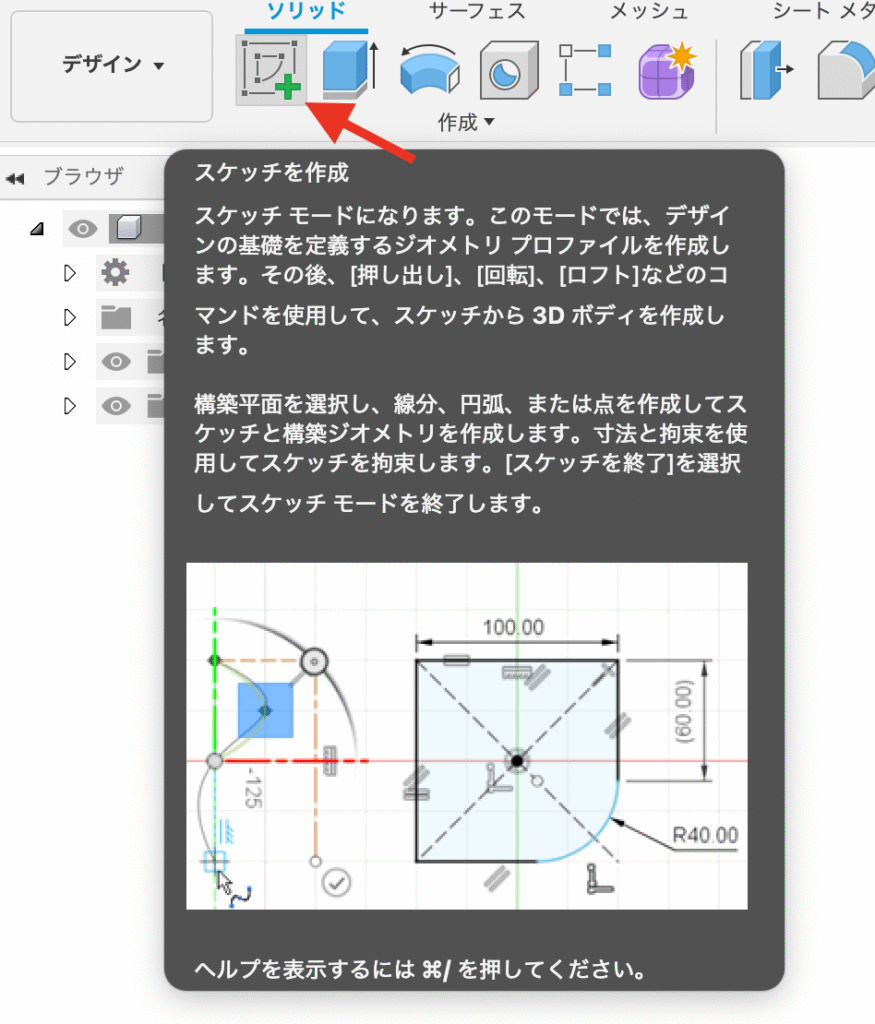

ソリッド>スケッチをクリックする。

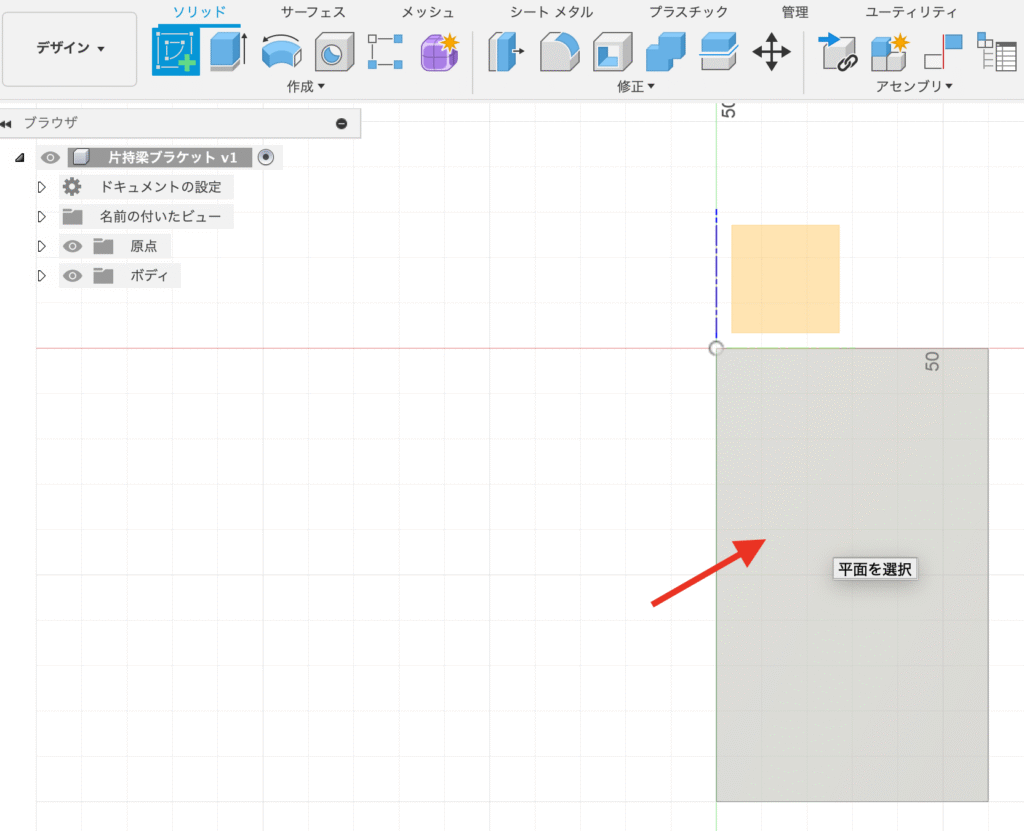

型鋼もモデリングする面(赤色矢印の面)をクリックする。

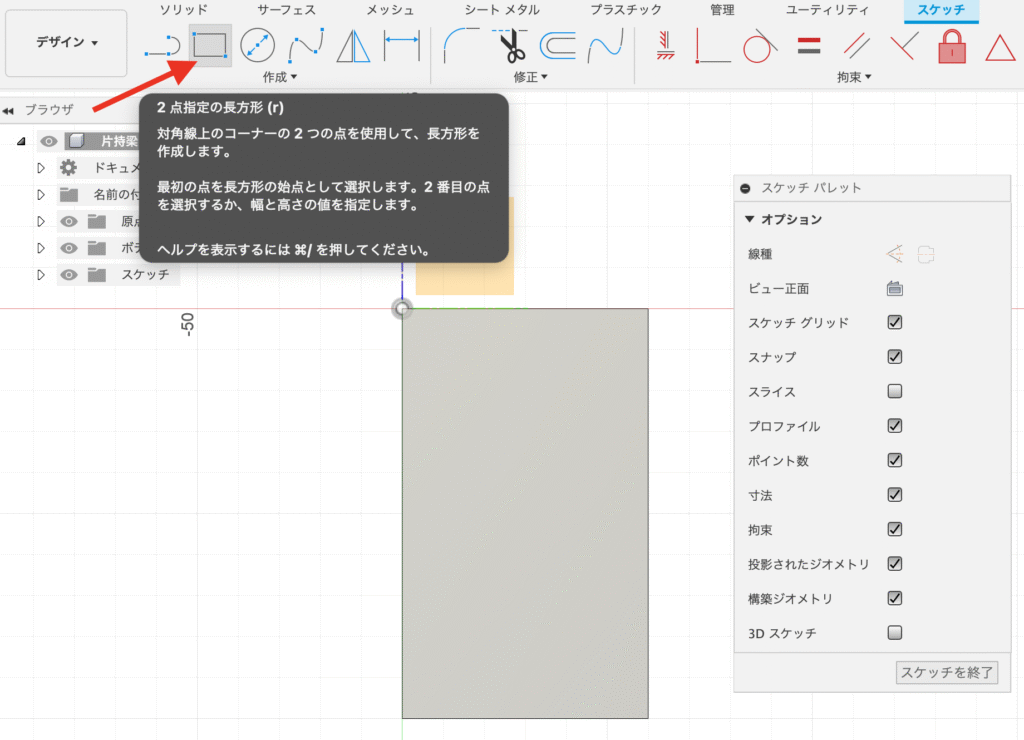

2点指定の長方形をクリックする。

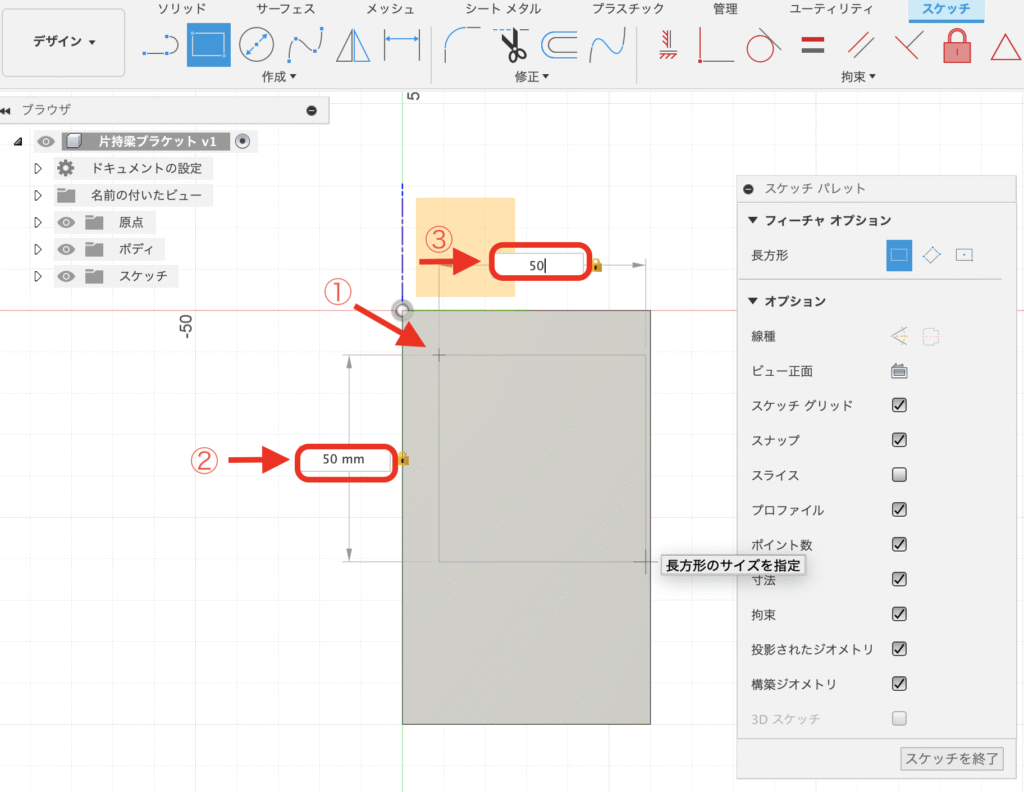

①座板の任意の点をクリックして

②長方形のサイズ50、

③50と入力して

Enterを押す。

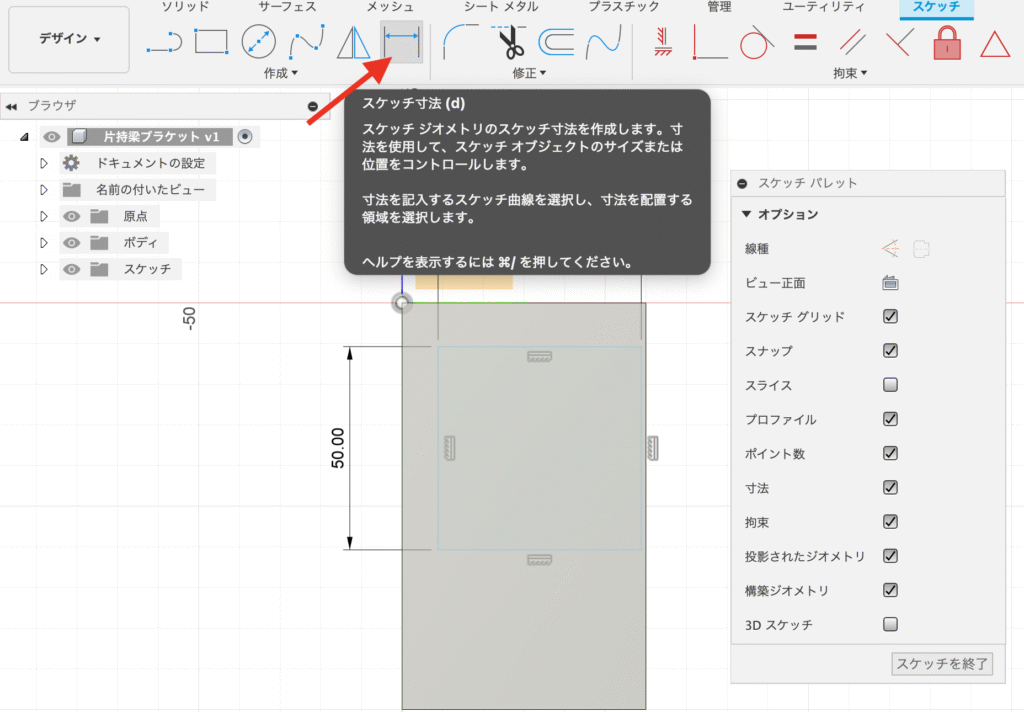

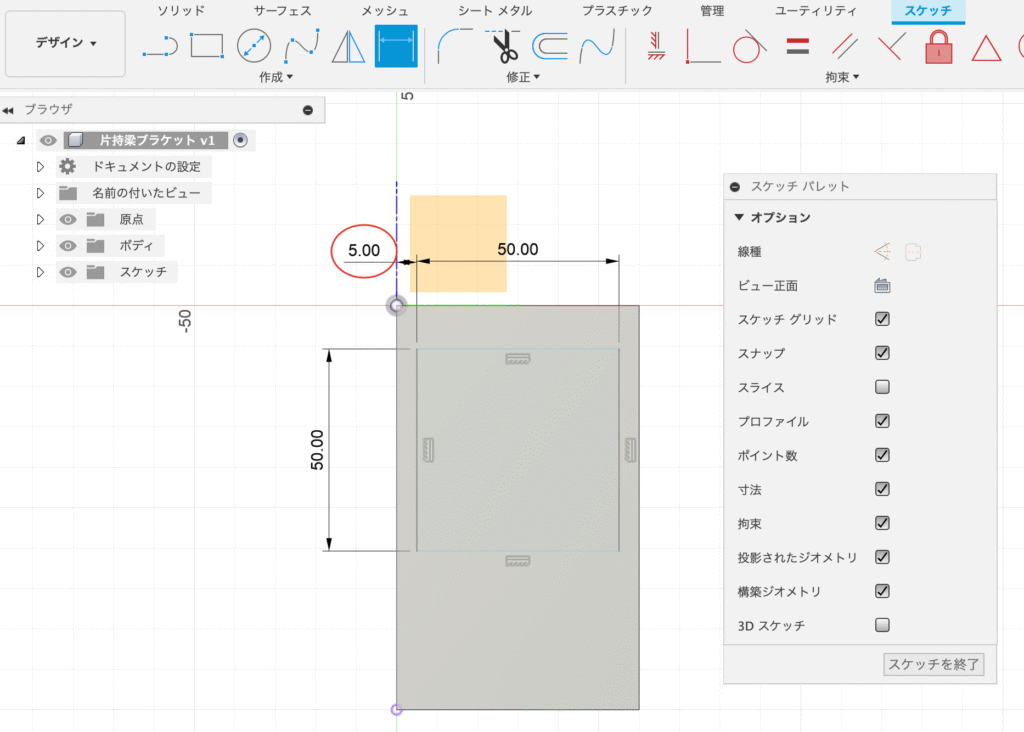

型鋼(等辺山形鋼)の位置を指定するために寸法機能を使う。

スケッチ寸法をクリックする。

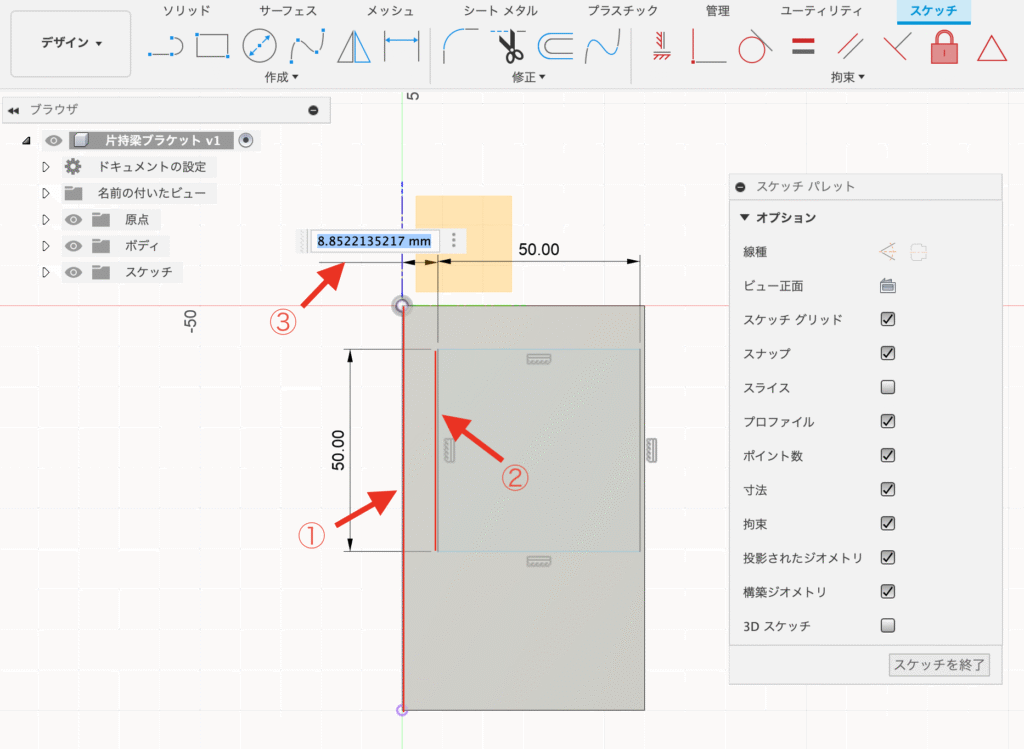

①取付プレート左端とクリック、

②さきほど描いた正方形の左端をクリック、

③表示された寸法を適当な位置に固定するために任意の位置でクリック、

すると中途半端な数字が表示される。

そのまま、5と入力しEnter。

正方形の形を保ったまま、取付プレート左端から正方形の左端までの距離が5mmとなった。

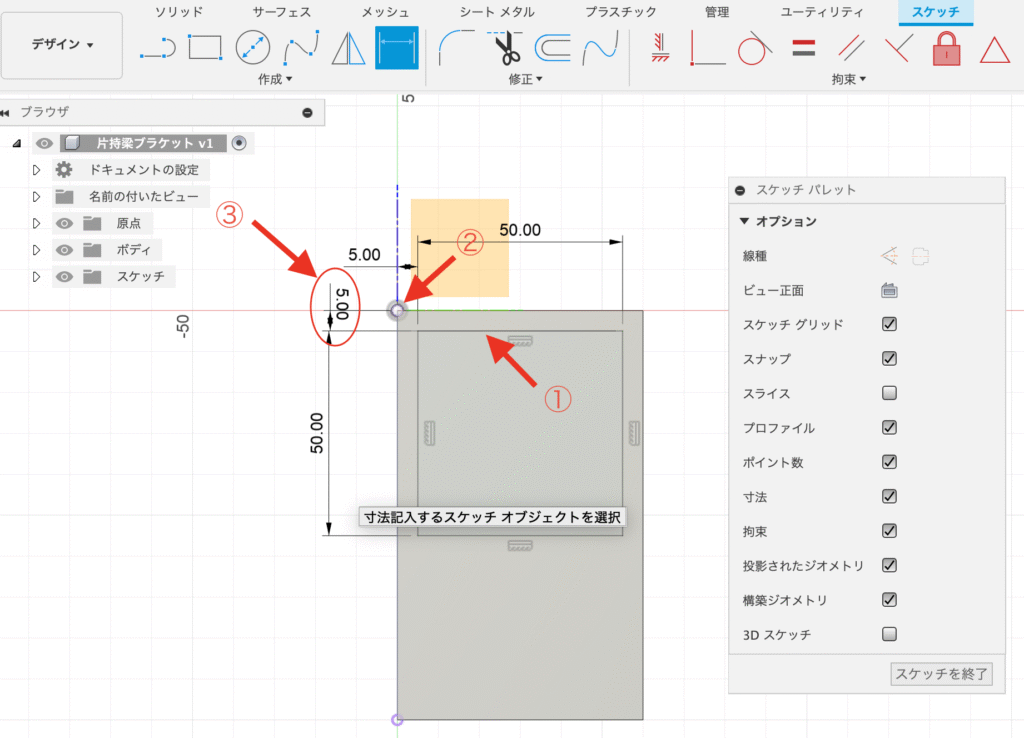

同じように縦方向も寸法スケッチで位置を指定する。

①正方形上辺をクリック、

②プレート上端(または左端でもOK)をクリック

③5と入力する。

左図のようになっていればOK。

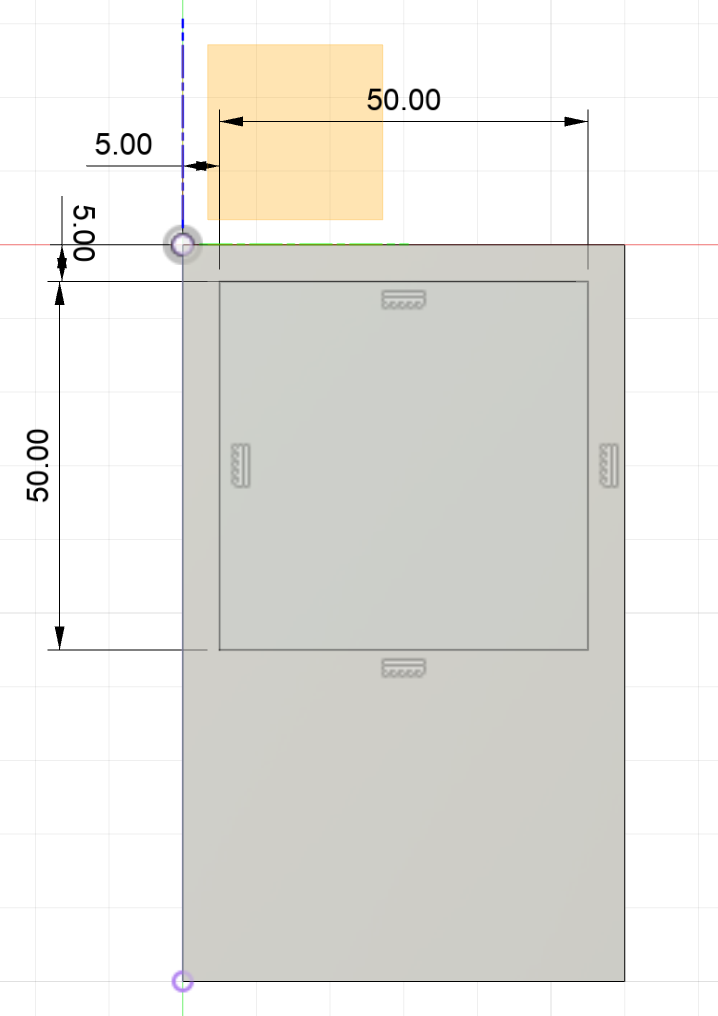

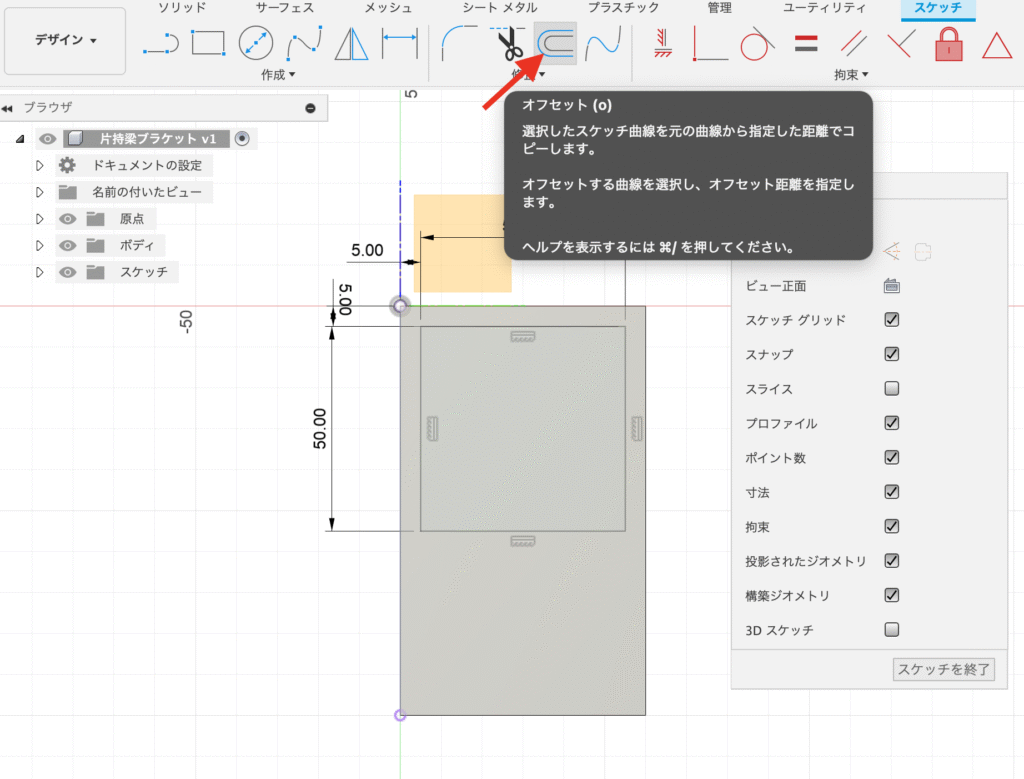

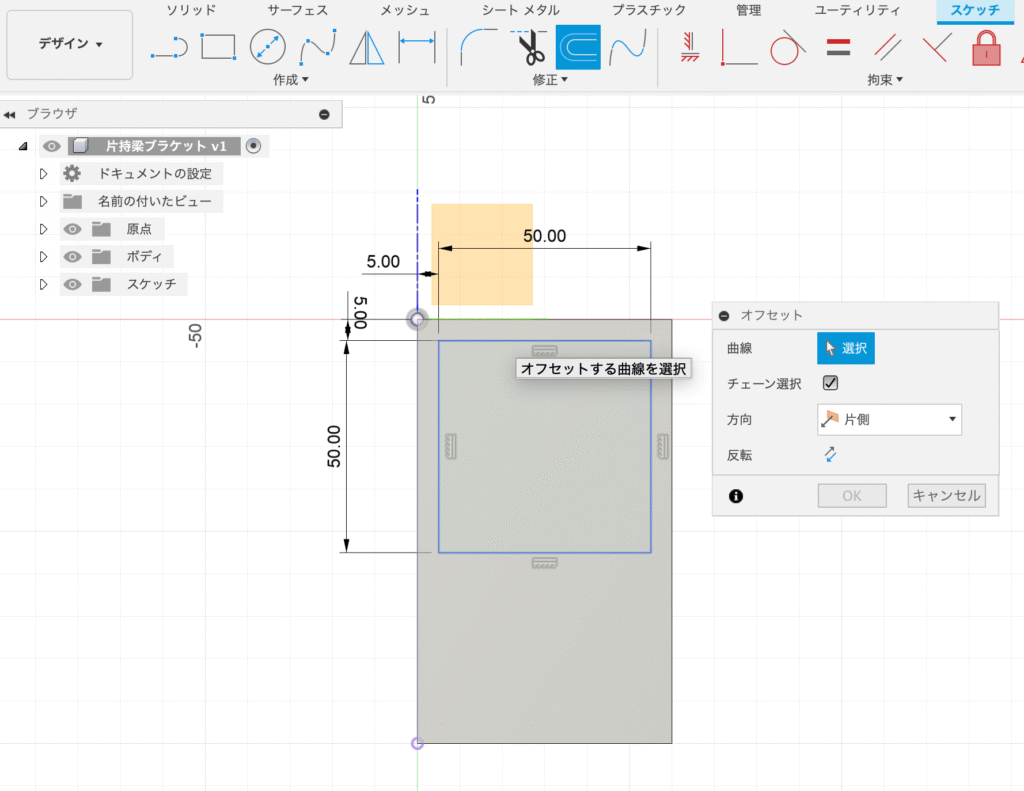

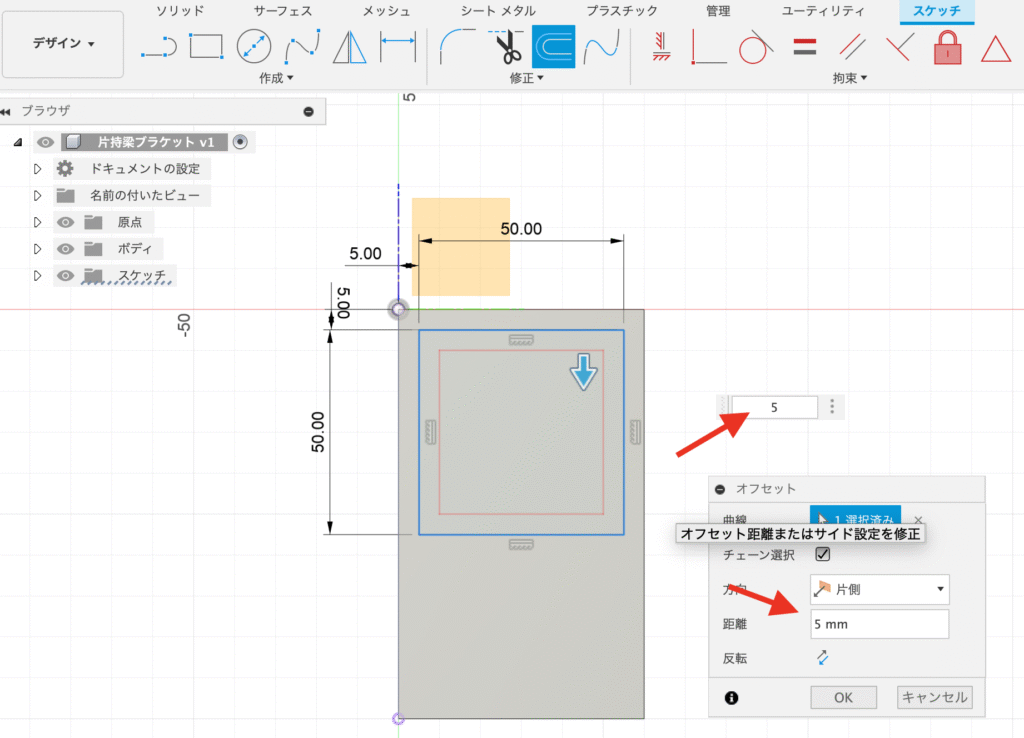

次に等辺山形鋼の厚さをオフセットで作図する。オフセットをクリック。

そうすると左図のような画面となる。

5と入力してEnterと選択した正方形から5mm離れた位置に赤い線が表示される。

※2つの赤い矢印のどちらかに入力すればOK。

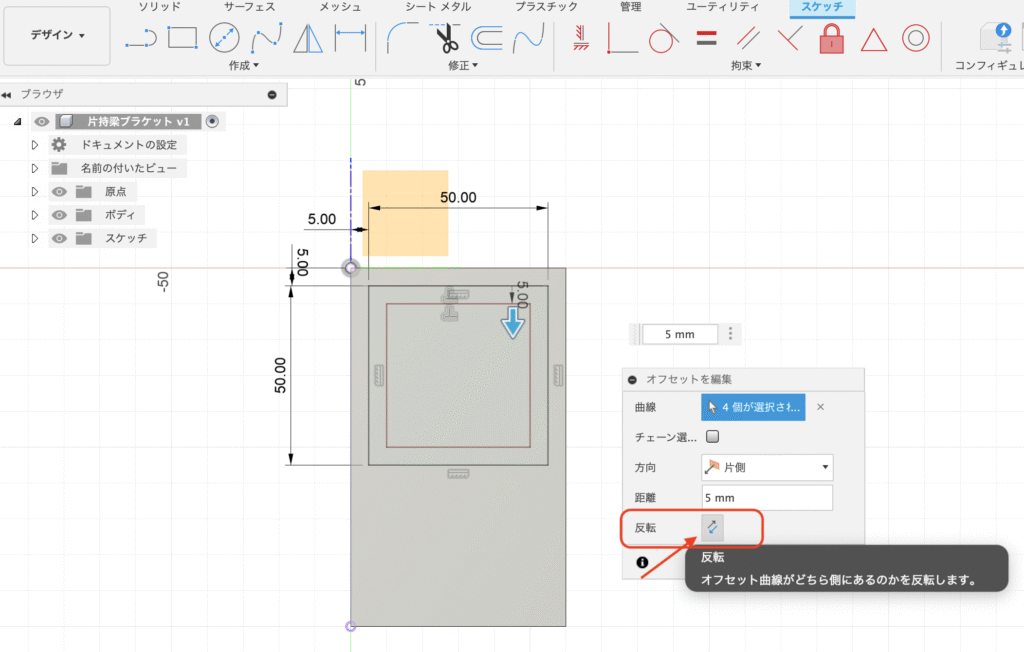

もし、オフセット方向が逆(正方形の外側にオフセット)の場合は、

反転をクリックするとオフセット方向が反転する。

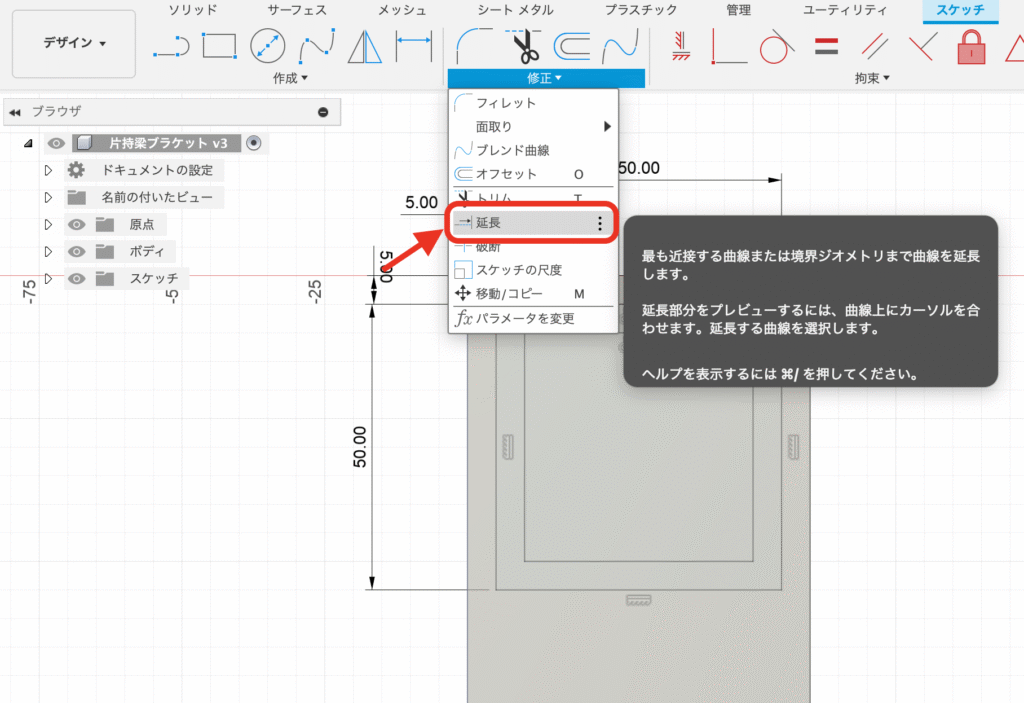

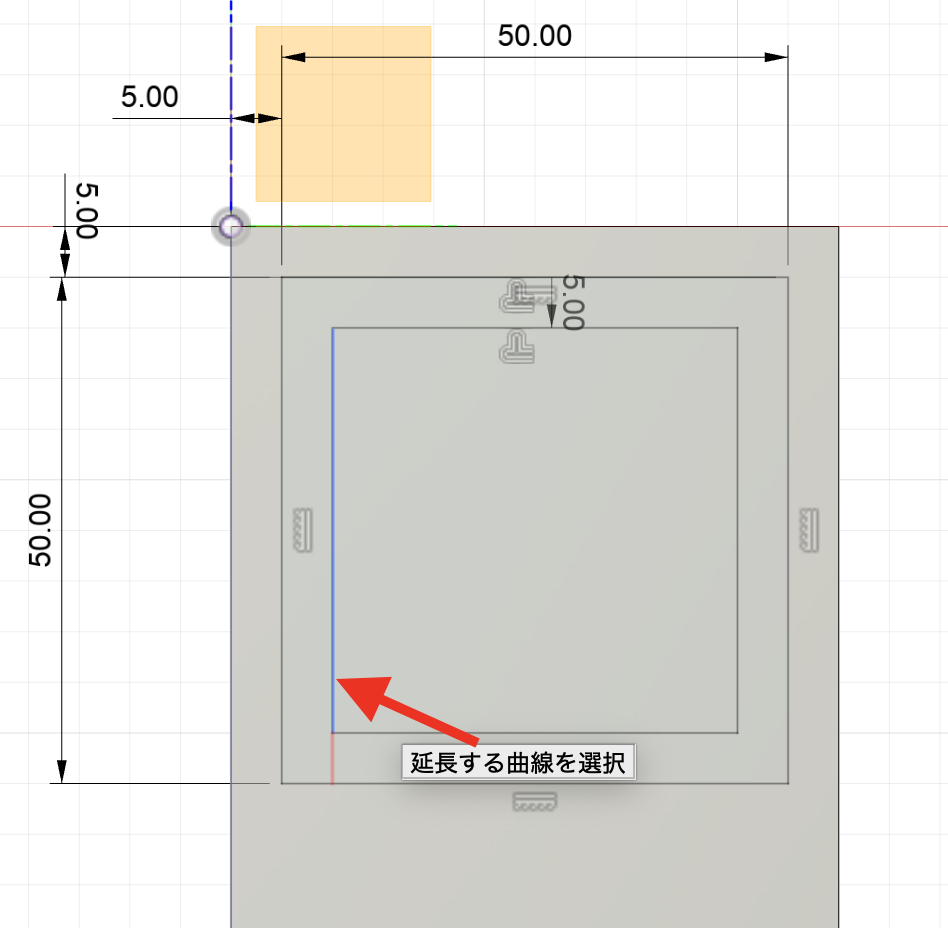

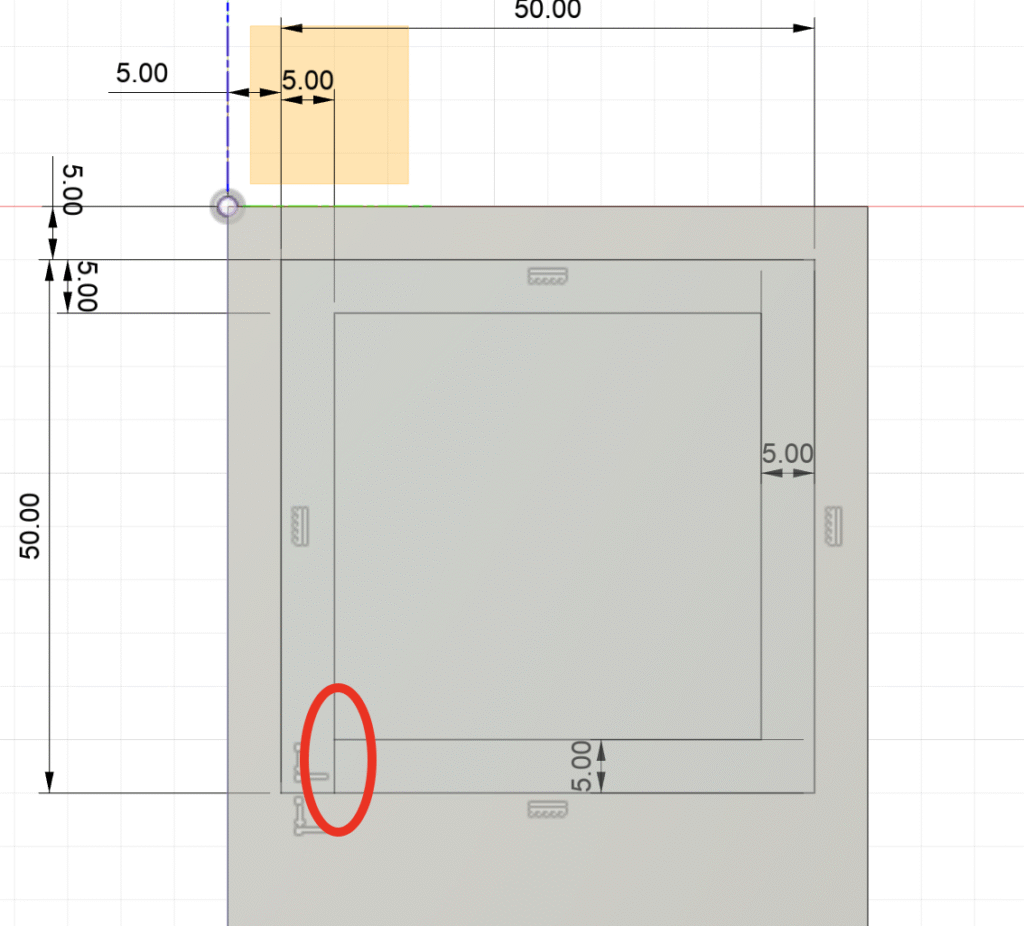

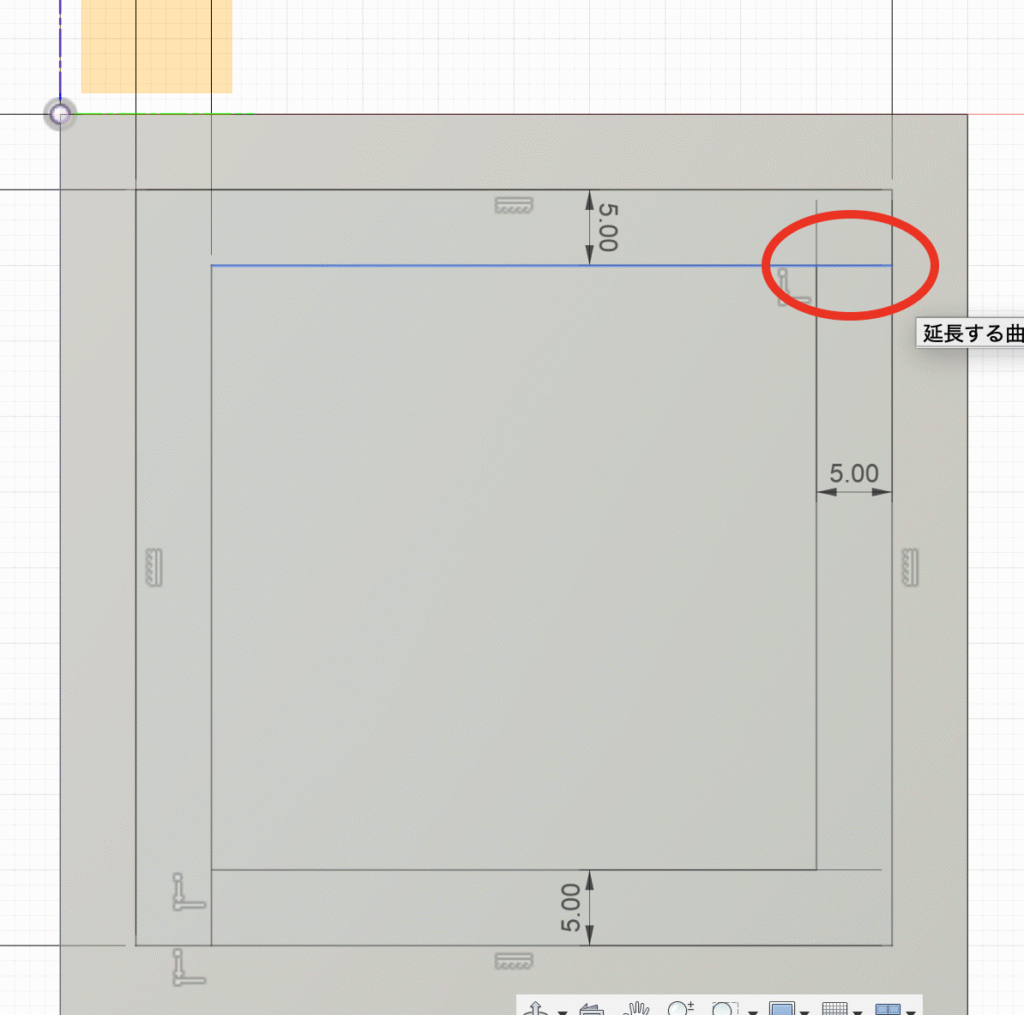

次に修正▼>延長をクリックする。

延長したい線の延長先付近(赤矢印位置)にカーソルを合わせると、その先に赤い薄い線が表示される。そこでクリックする。

そうすると左図のように線が延長された。

対角の線も同じように延長しておく。

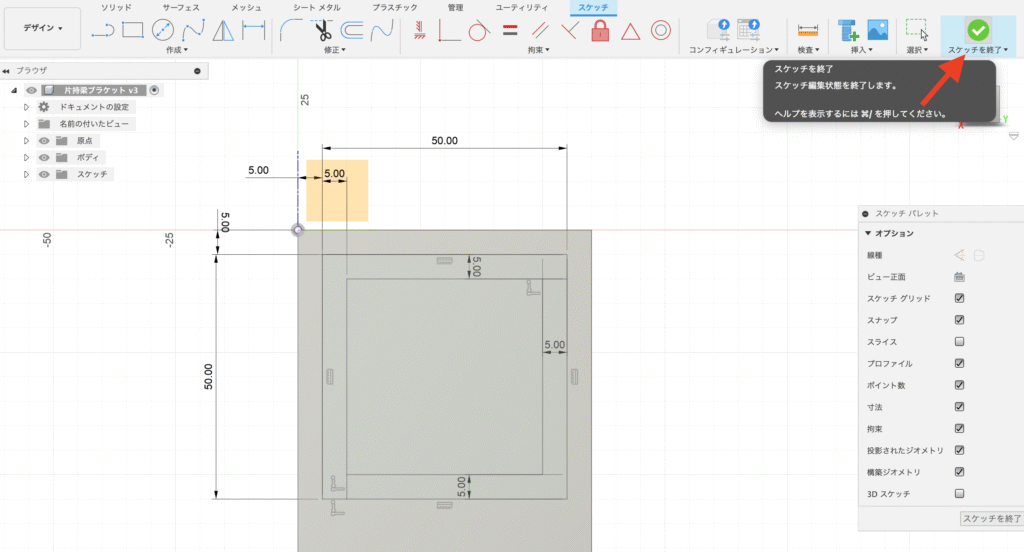

これで型鋼(等辺山形鋼)の断面形状を作図できた。操作画面右上(左図で赤色矢印)のスケッチを終了するをクリックする。

型鋼の3D化

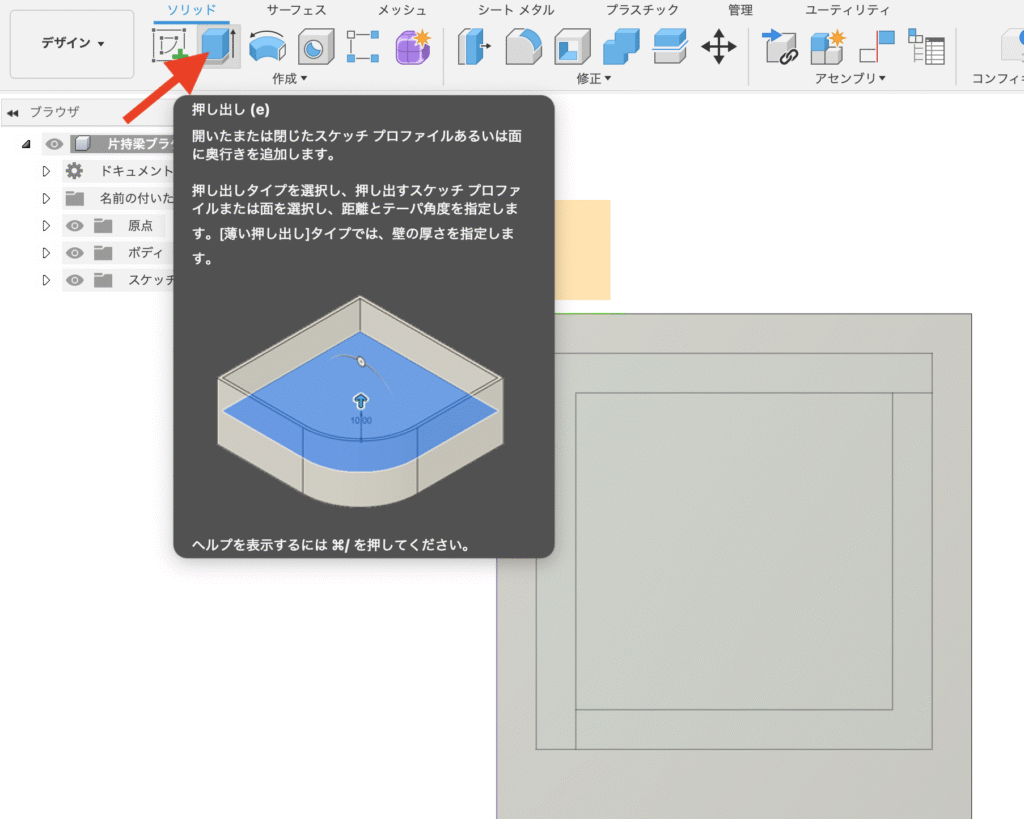

ソリッド>押し出しをクリック。

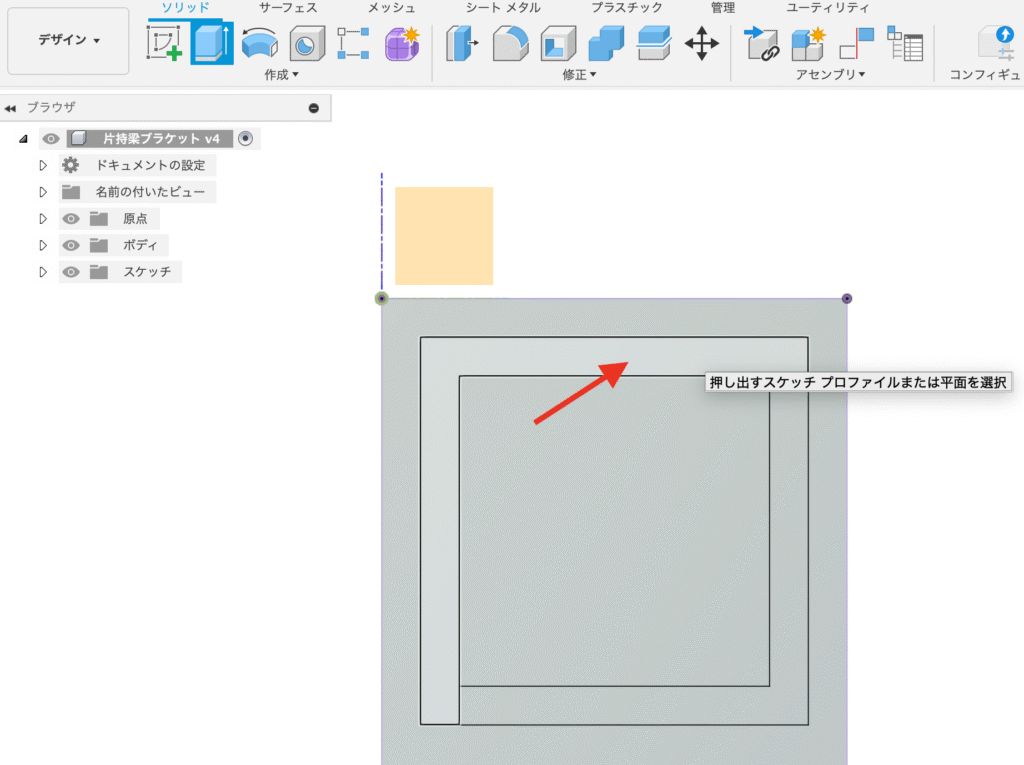

カーソルを赤矢印付近に持っていくと左図のようにハイライトされる。

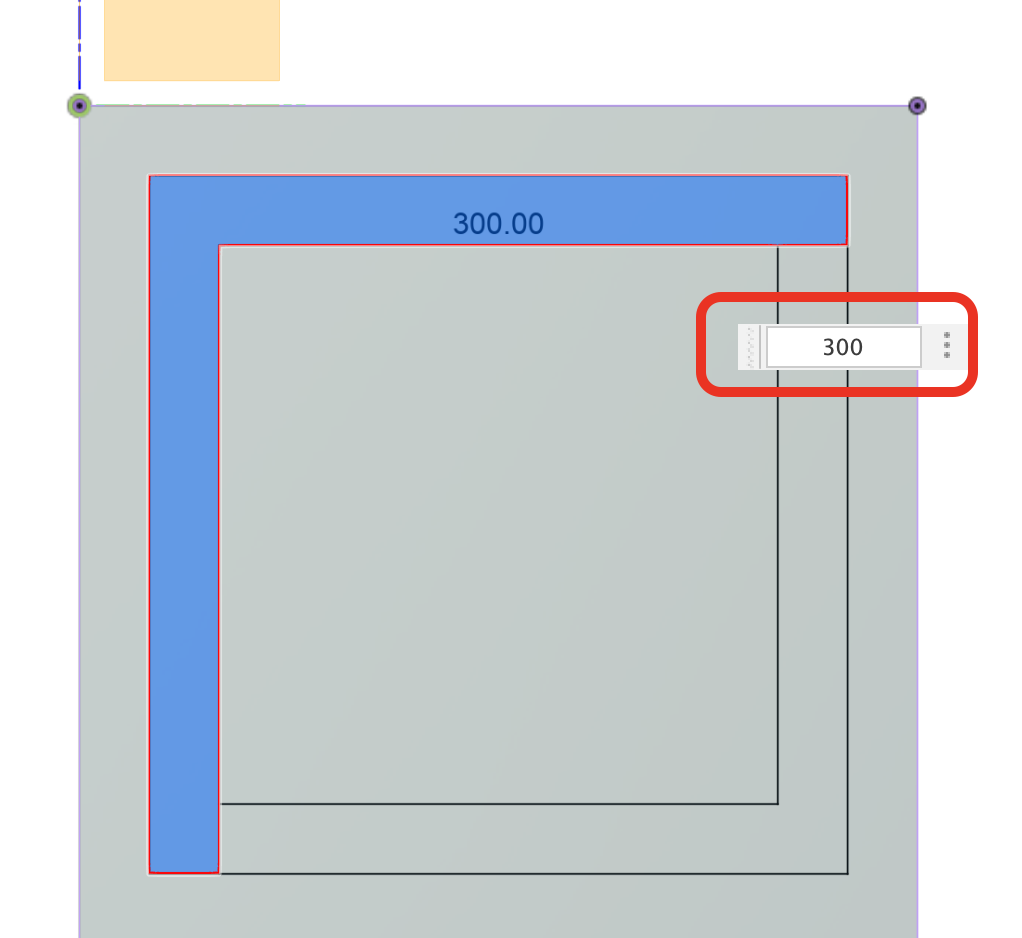

押し出す量(型鋼の長さ)を300と入力してEnter。

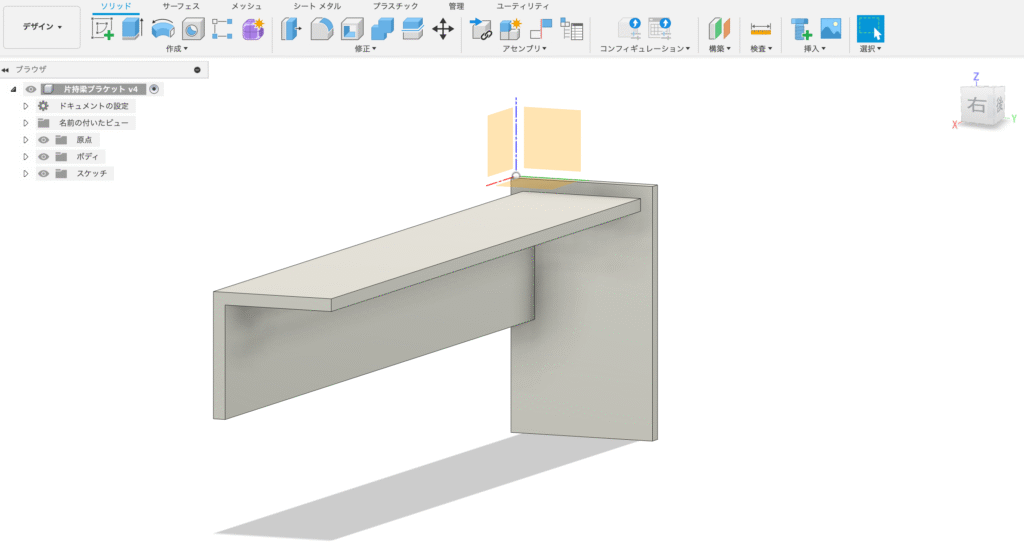

これで片持梁ブラケットのモデリングがほぼ完了しました。あとは取付ボルト用の穴を作成していきます。

取付穴の作成

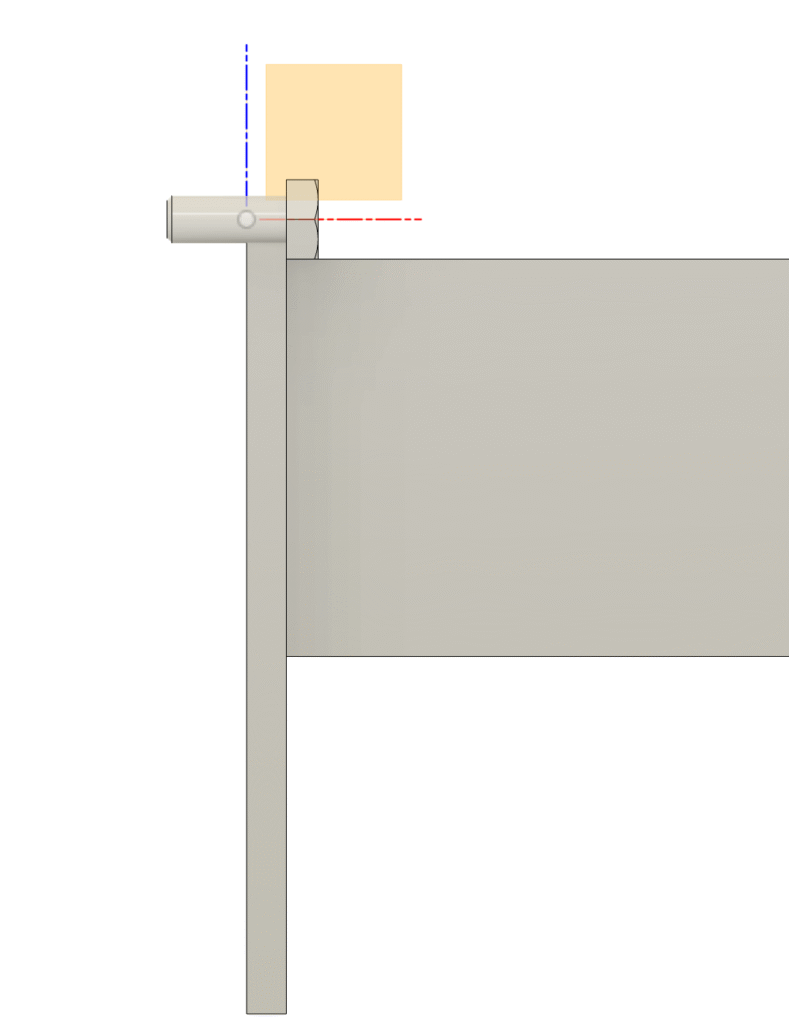

六角ボルトの3Dモデルを片持梁ブラケットの取付プレートに当ててみて、六角ボルト締結時に使う工具と等辺山形鋼が干渉しない位置にします。

製造元部品を挿入 と 移動

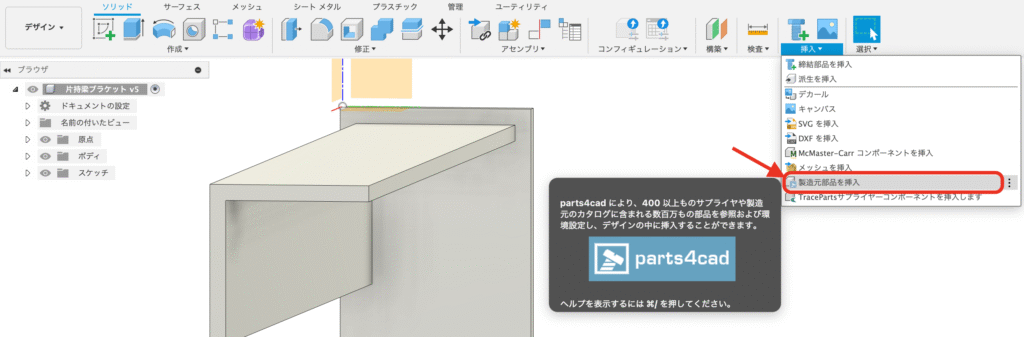

👇️挿入▼>製造元部品を挿入をクリック。

👇️左のような画面が開きます。

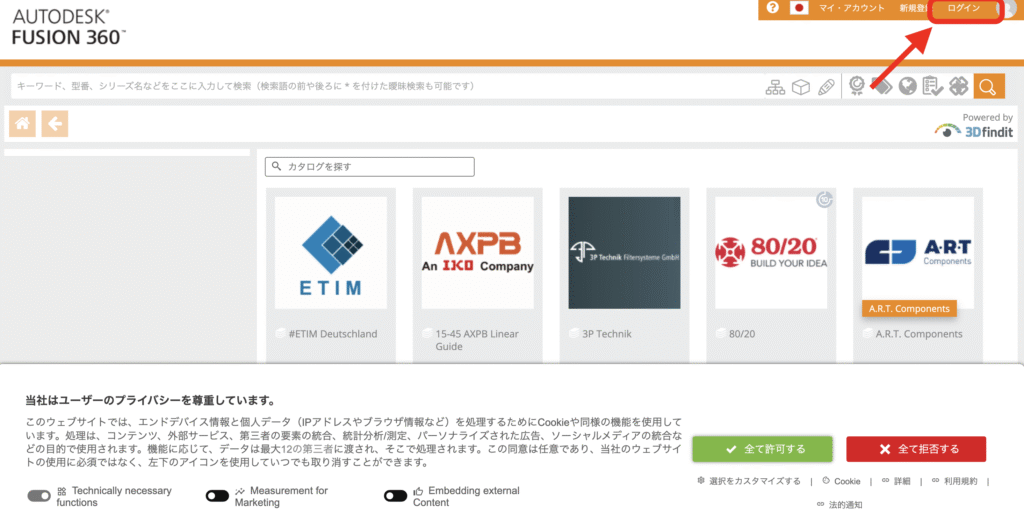

このとき画面下の「プライバシーを尊重…」のポップアップは✔全て許可するをクリック。あとはログイン。※Autodeskのアカウントとは異なるため、アカウントを持っていない方は新規登録する。

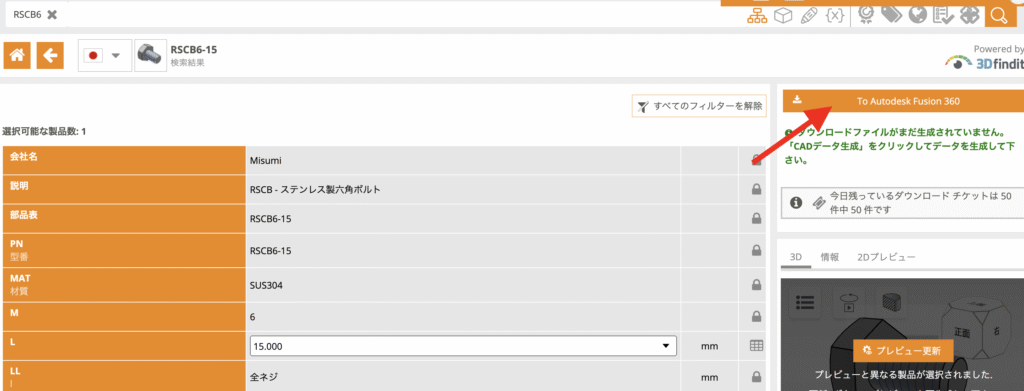

上記Autodesk Fusionの部品検索から3D CADデータを検索するよりもMISUMIのページ(左図)で3Dデータのある目当ての部品を検索したほうが効率的です。

いざ設計した部品を手配するときは入手しやすい国内のメーカーから購入します。Autodeskのページでは世界のメーカーが登録さているため入手しやすさという点で劣るためです。

MISUMIで3Dデータを探す際には

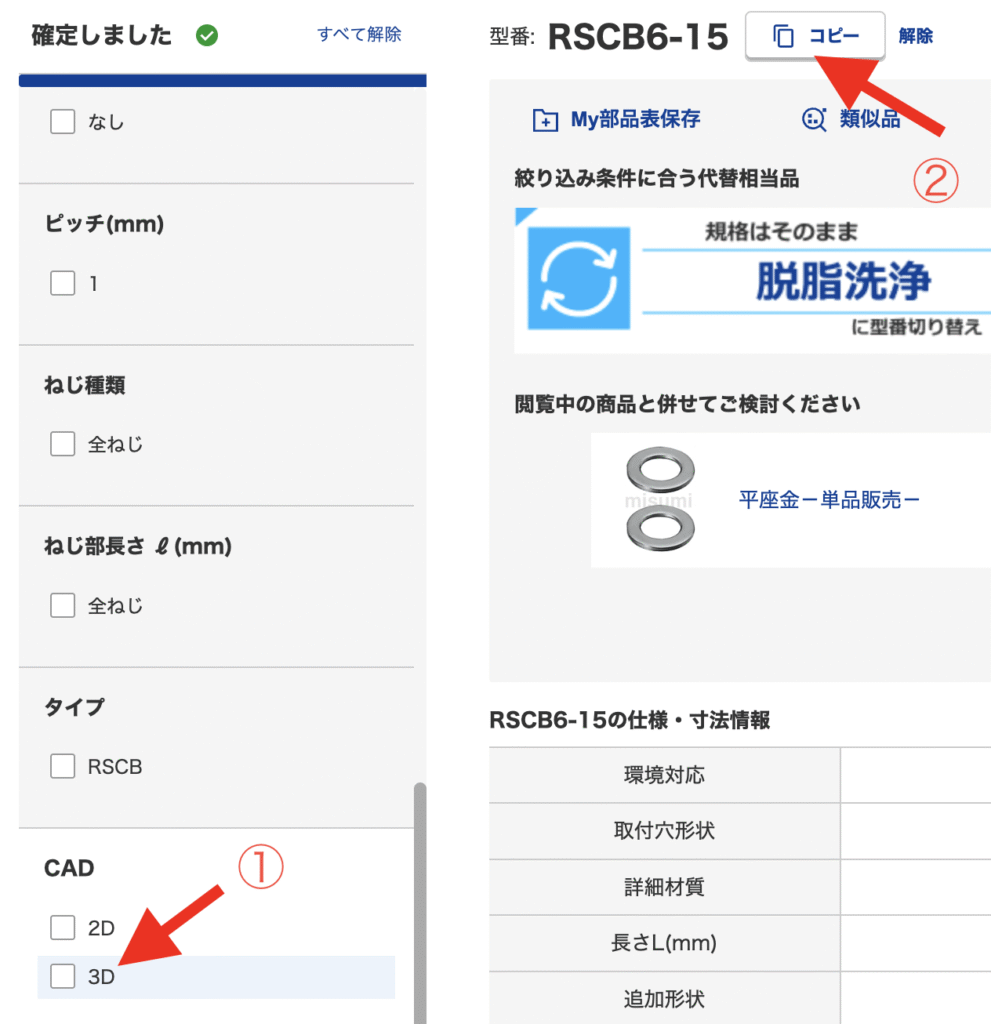

① □3Dのチェックを入れて、仕様(材質、寸法)を入力し

② 型式が決定したら型式をコピーする。

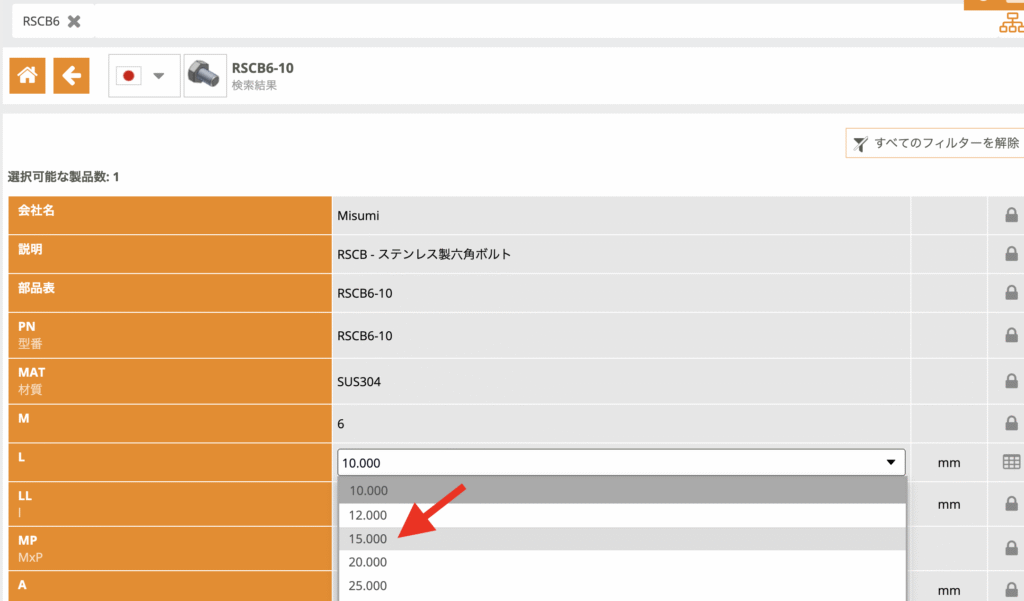

Autodesk Fusionの製造元部品を挿入するページに戻り、検索欄に貼り付け。型式の後半の「-15」は消去してEnter。

型式に一致する部品をクリック。

※詳細検索ができないため。

仕様が間違っていないか確認する。

・SUS304

・M6

・長さは15mmとする。

ボルト長さの目安は、取付プレート厚さ6mm+ボルトサイズ6×1.2倍でOKです。めねじ加工されている材質が鋳物の場合は1.5倍します。

To Autodesk Fusion 360をクリック。

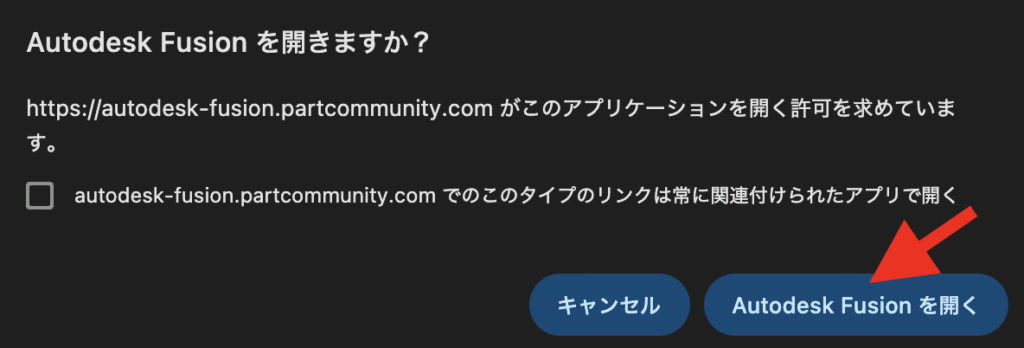

【Autodesk Fusionを開きますか?】というポップアップが表示されたらAutodesk Fusionを開くをクリック。

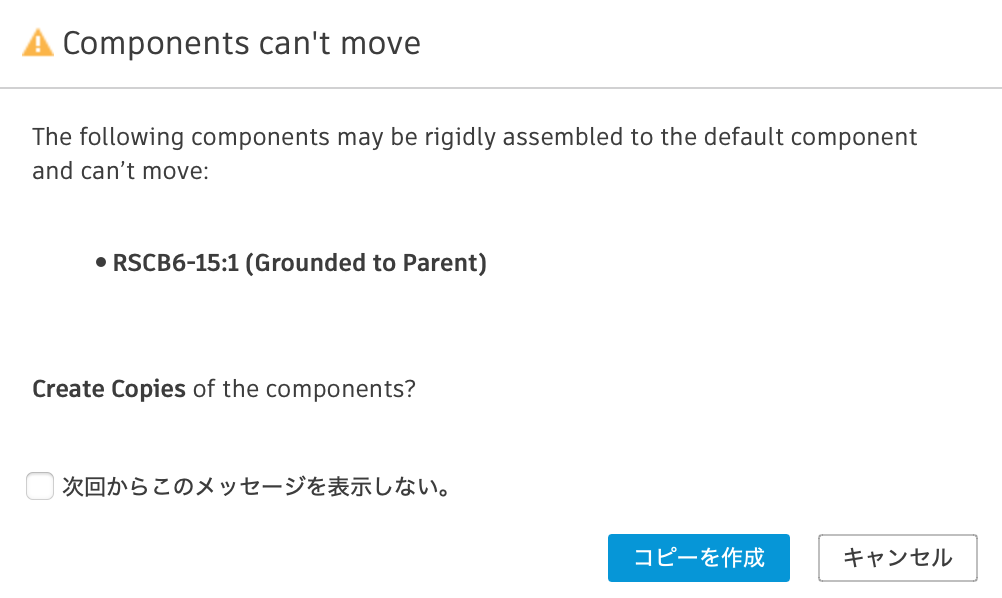

Components can’t moveというポップアップがFusion画面上に表示されたら、キャンセルをクリック。

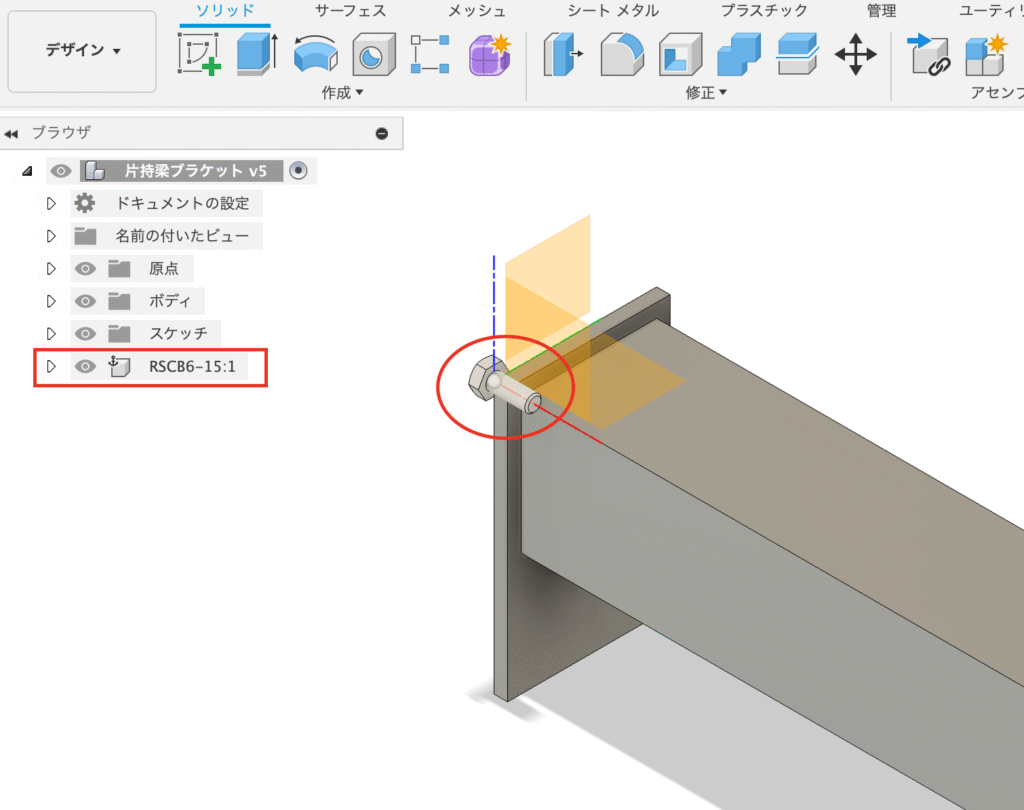

Fusionの画面で六角ボルトの3Dモデルが挿入された。

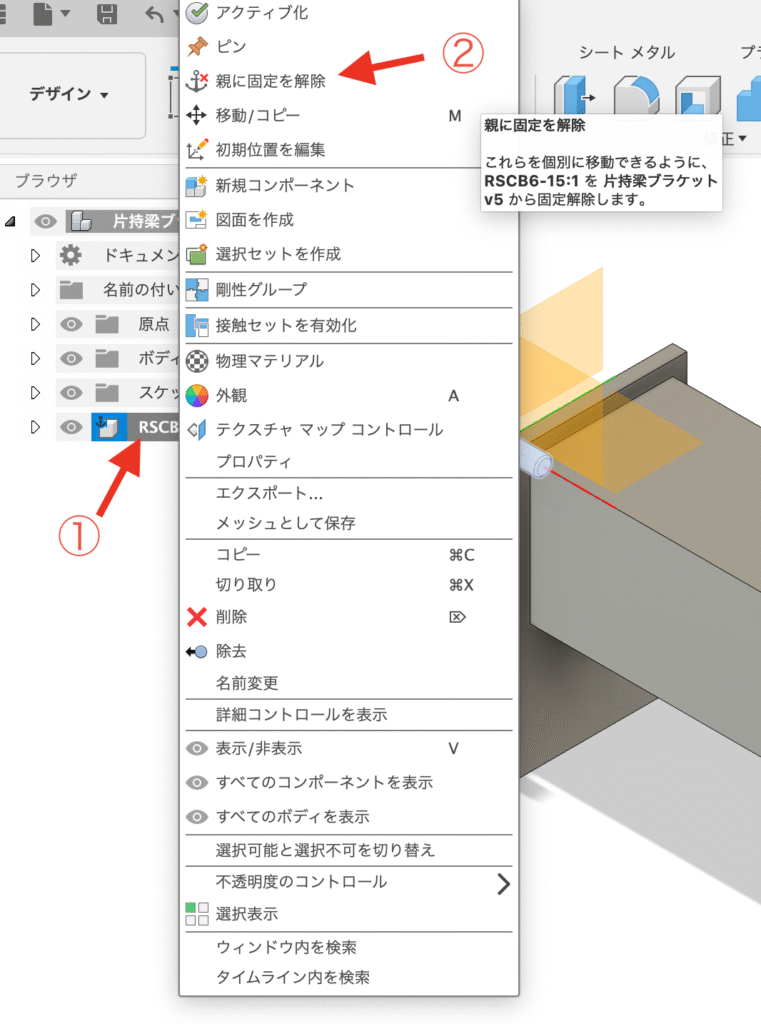

Fusion画面の六角ボルトのコンポーネント名称左に錨のマークが表示されている場合移動できない。これを解除する。

①コンポーネント名称を右クリック。

②親に固定を解除をクリック。

固定が解除されると錨のマークが消える。

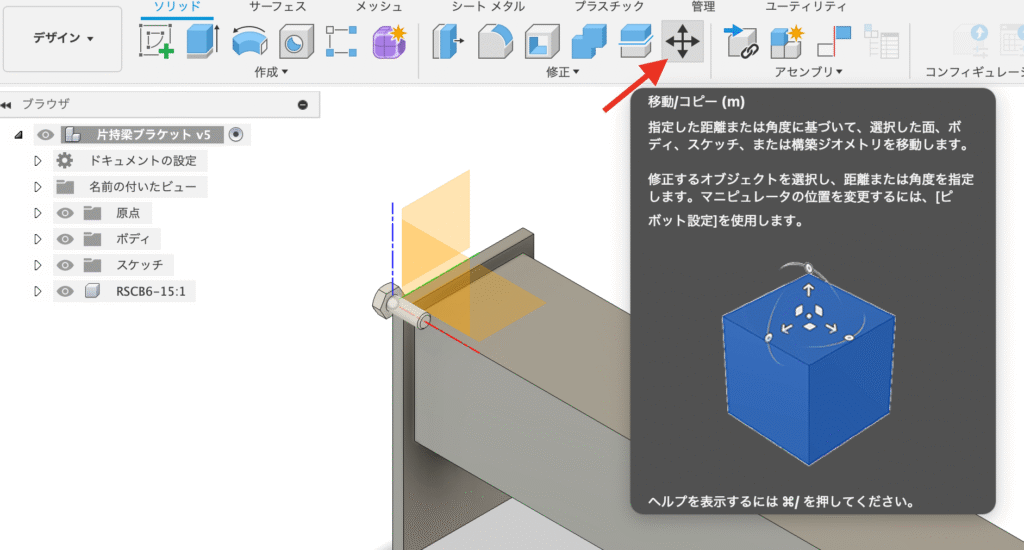

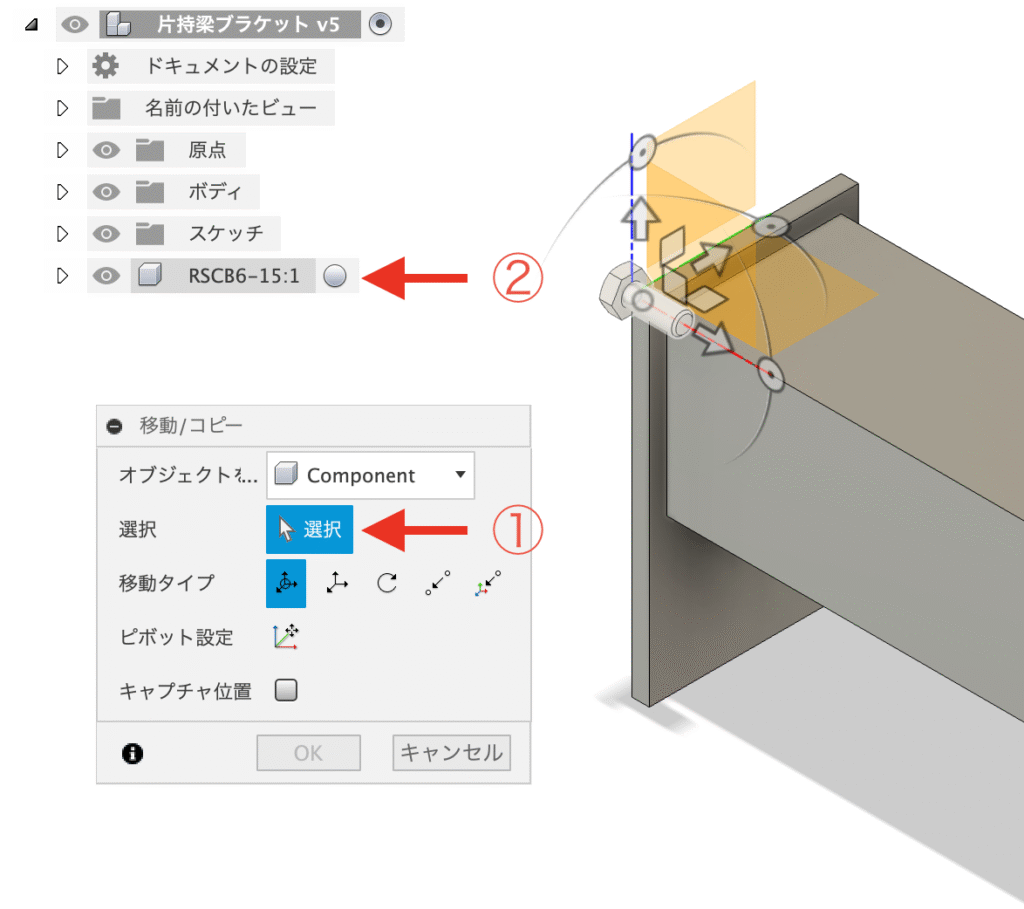

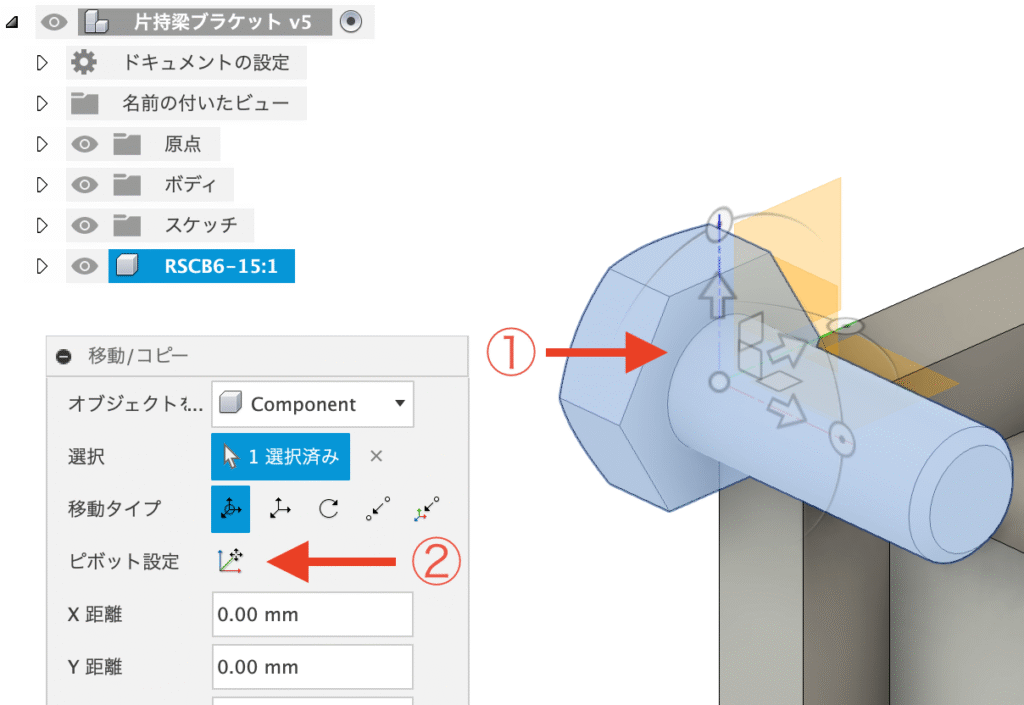

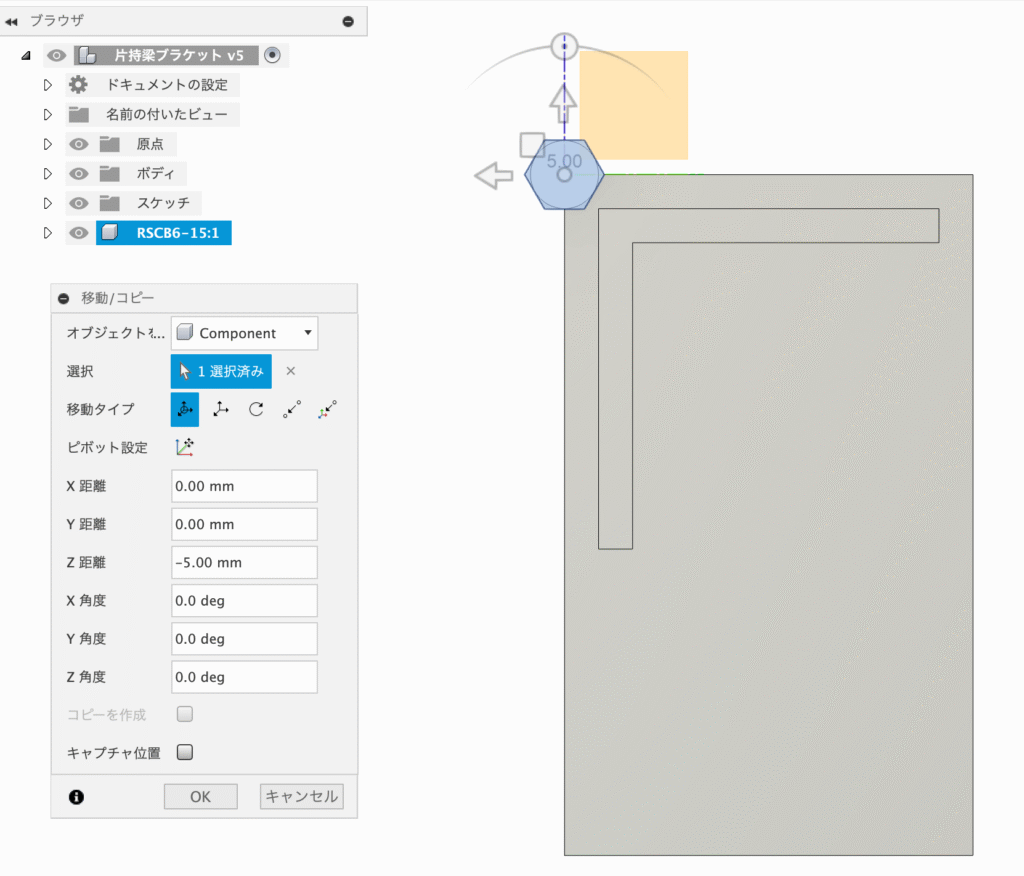

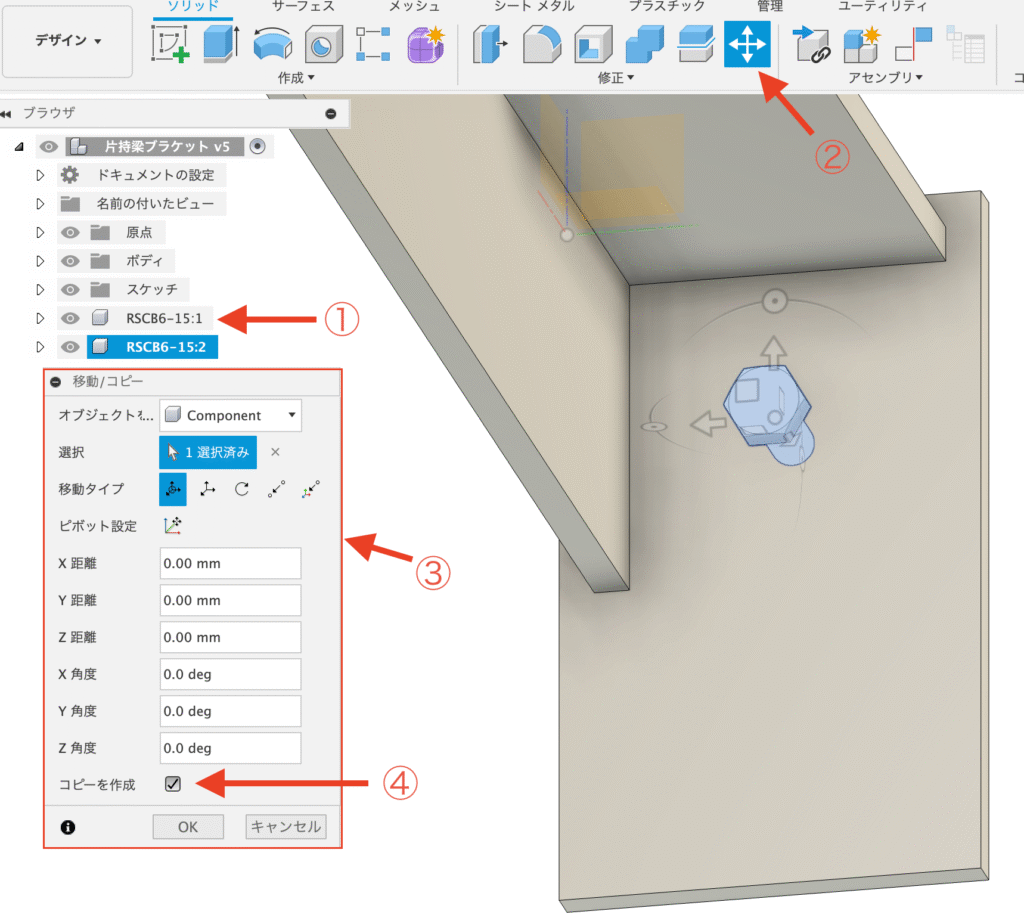

移動する/コピーをクリック。

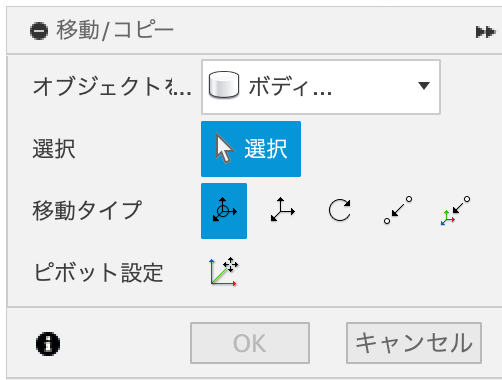

移動/コピーのポップアップが出る。

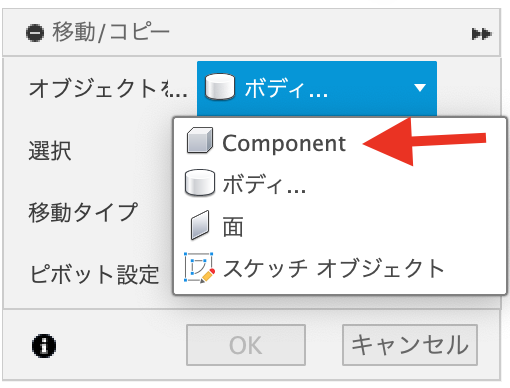

オブジェクトを…のボディをクリックしてConponentに変更する。

ボディとComponent(コンポーネント)の違いについては説明はこちら。

①選択がアクティブ(青色)になっていることを確認。なっていなかったら選択をクリック。

②ツリーの移動したいComponentをクリック。この場合、ボルト(RSCB6-15)をクリック。

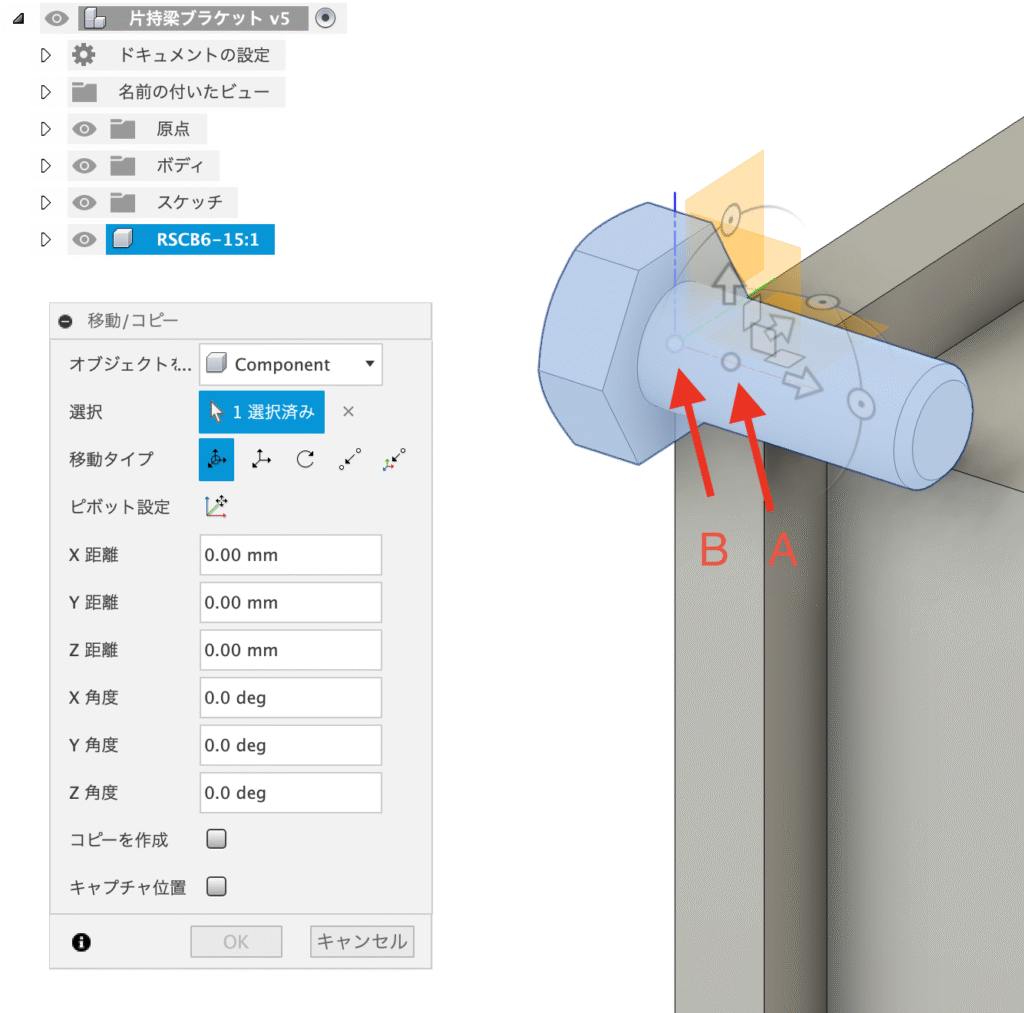

そうするとボルトがアクティブになる。

ここで移動基準点をAからB(ボルトの根本中心)にしたい。

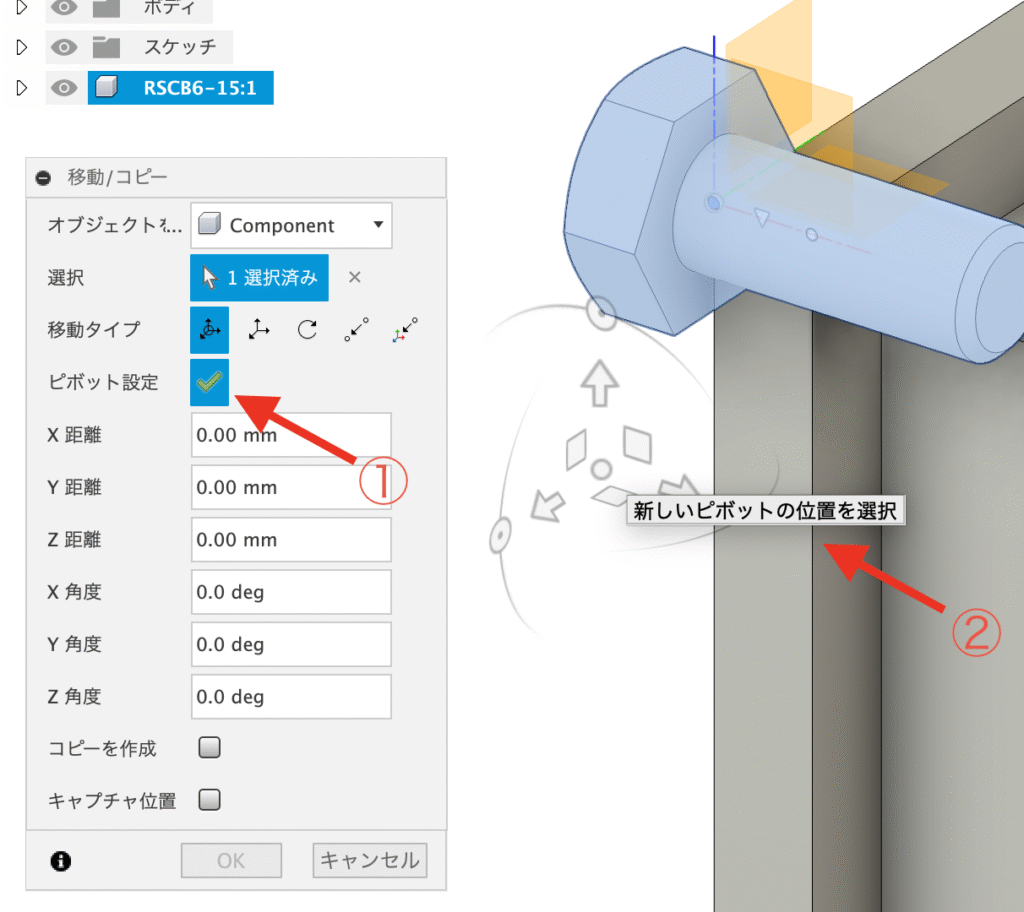

①ピボット設定のクリックすると✔マークになる。

②カーソルに新しいピボットの位置を選択する、と表示される。

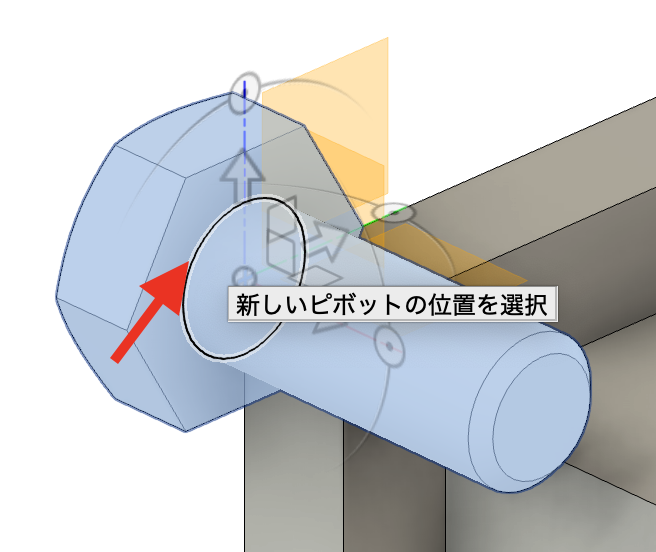

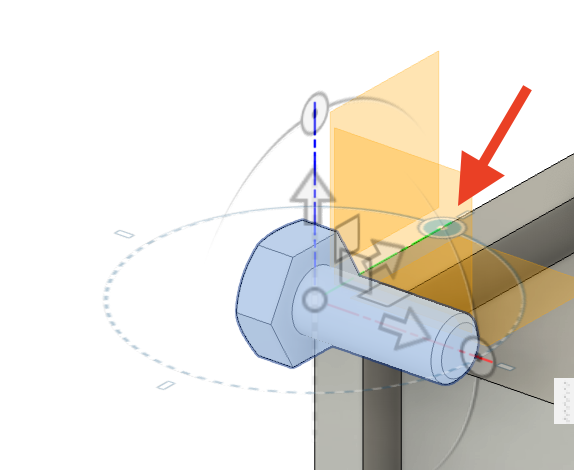

この状態でボルトの根本の輪郭線上にカーソルをあわせると根本にピボットが表示される。

①ボルト根本の輪郭線上でクリック。

②ピボットの設定をクリック。

すると✔マークから左の画像のようなアイコンになる。

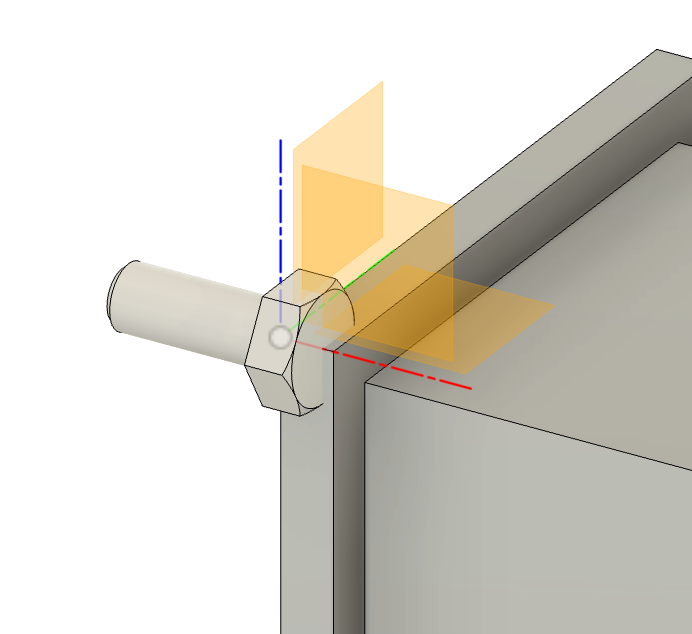

まずはブラケットの取付方向に合わせるために、ボルトを回転させたい。左画像の矢印をドラッグしながらカーソルを動かすとボルトが水平

⇐180度回転させた状態

次にボルトの座面をブラケット取付プレートの面まで交代させる。

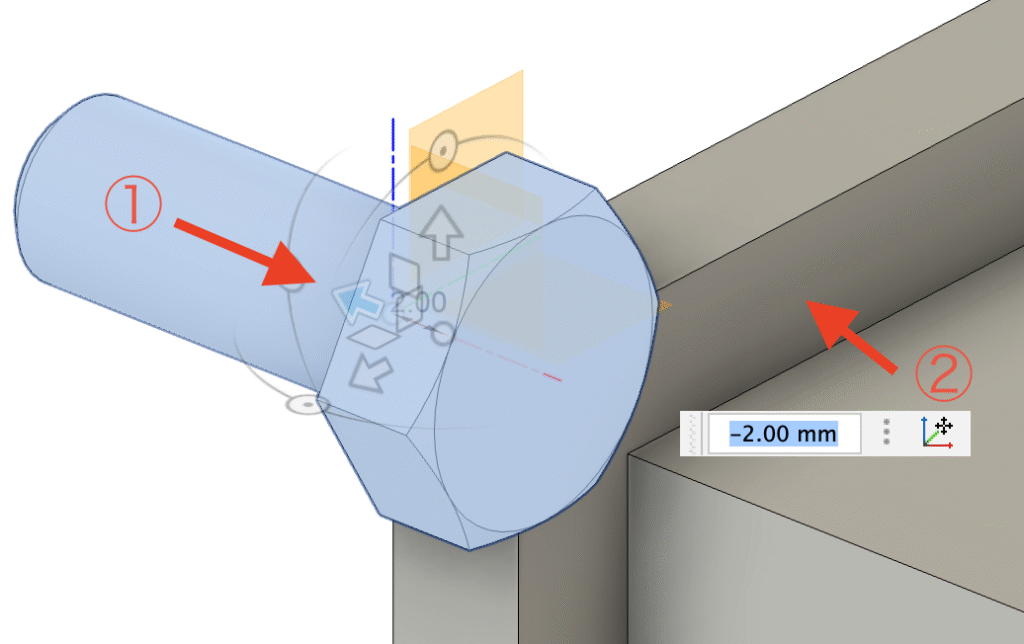

①交代させる方向の矢印をドラッグして少し移動させる。

※少し移動させることで次の動作で指定位置まで勝手にぴったり移動してくれる。

②取付プレートの表面をクリックする。

そうすると左図のような状態になっている。

あとは等辺山形鋼にボルトを締結する工具と干渉しない位置に移動させる。

矢印をドラッグしながらボルトを移動させると5mmずつ、または10mmずつ動いてくれる。Fusionのズームの具合でこの間隔は変わる。

取付プレートの中心であれば、工具が等辺山形鋼が干渉しない。また溶接ビートを10mmとしたとしても干渉しない。

位置が良ければEnter

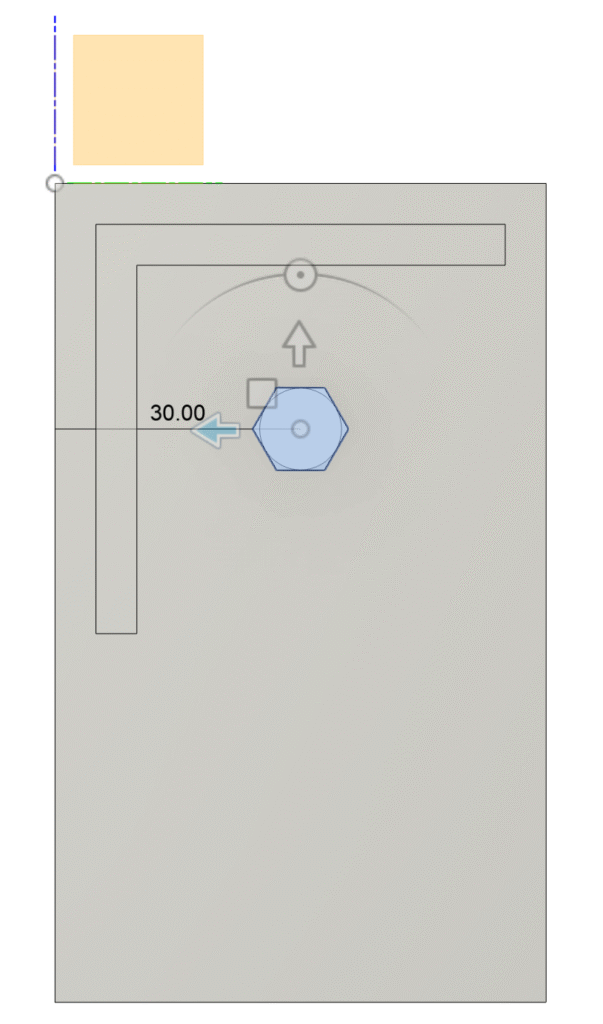

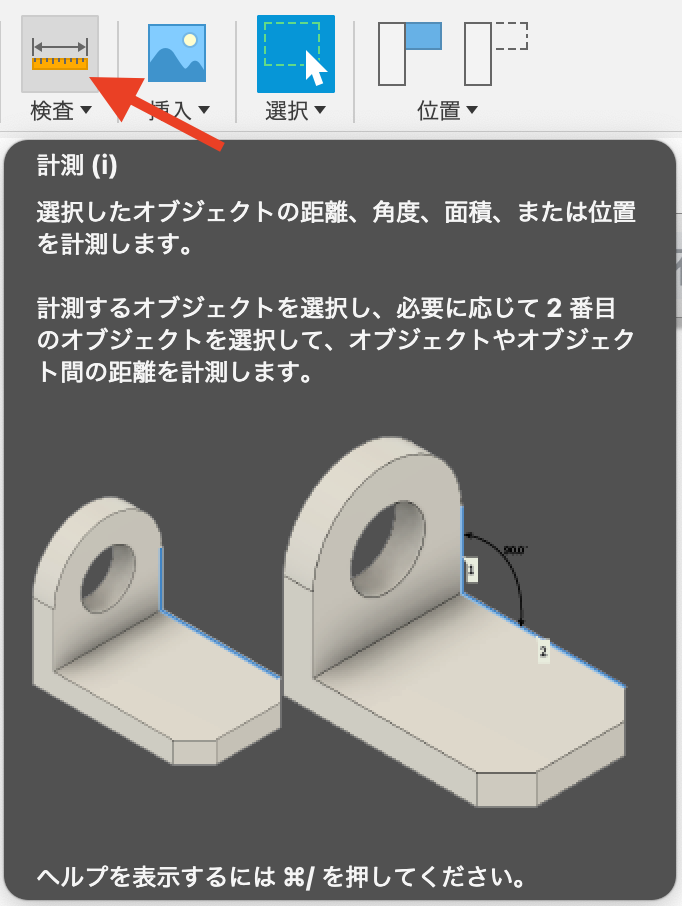

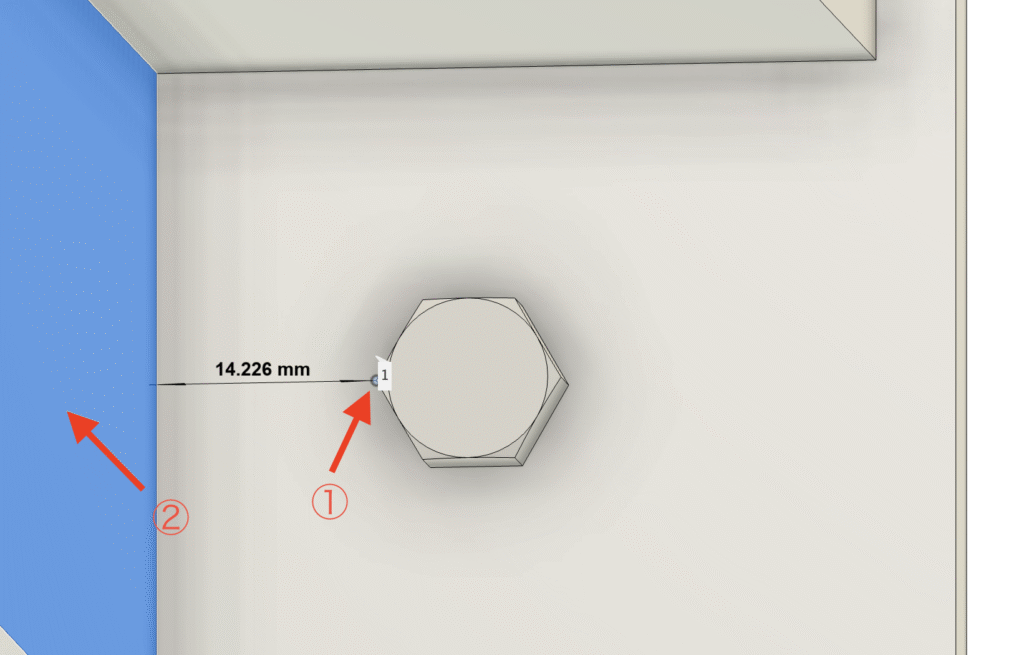

ボルトの頭が等辺山形鋼からどれくらい離れているか確認するためには計測機能を使います。

計測をクリック。

①ボルトの端点をクリック。

②アングルの表面をクリック。

すると14.226mmと計測される。

計測終了したらEscする。

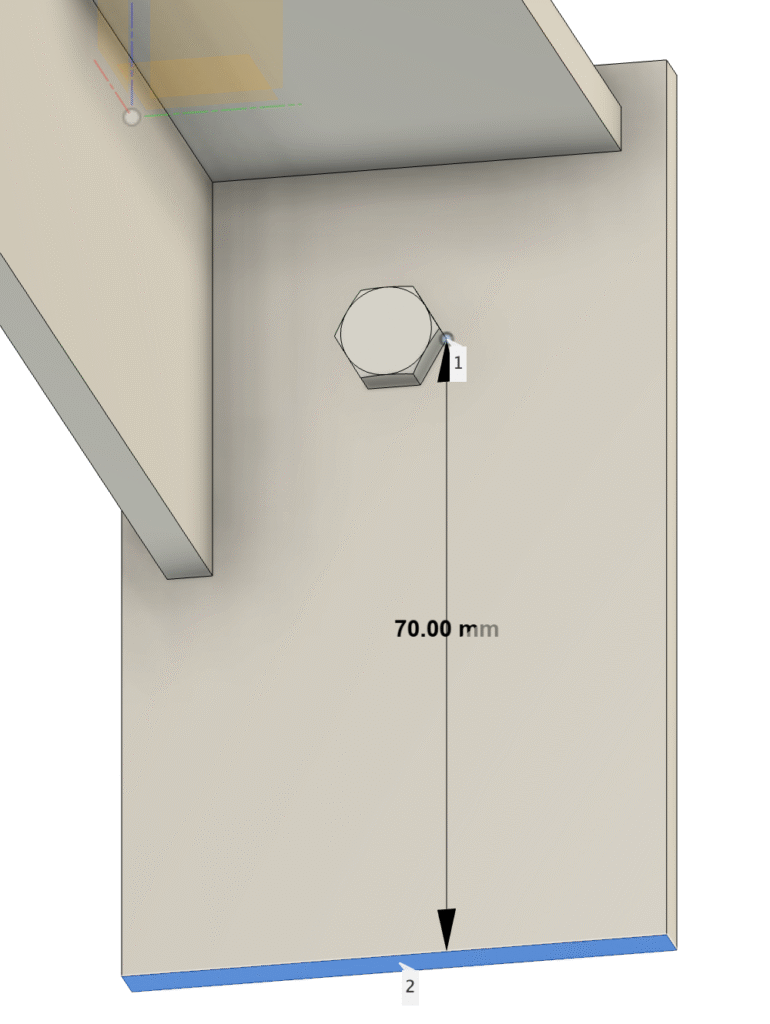

ここで仕様を振り返ってみる。

「ボルト位置は取付プレート下端から20mm、70mmの位置にそれぞれ1本ずつ」とあった。

計測機能で距離を計測して70mmであることを確認できる。もし70mm未満であればアングル位置を上方向にずらして、取付プレート長さを長くする必要がある。

ボルトを2本目を挿入する。

①1本目のコンポーネントをクリック。

②移動をクリックする。

③移動/コピーのポップアップが出る。

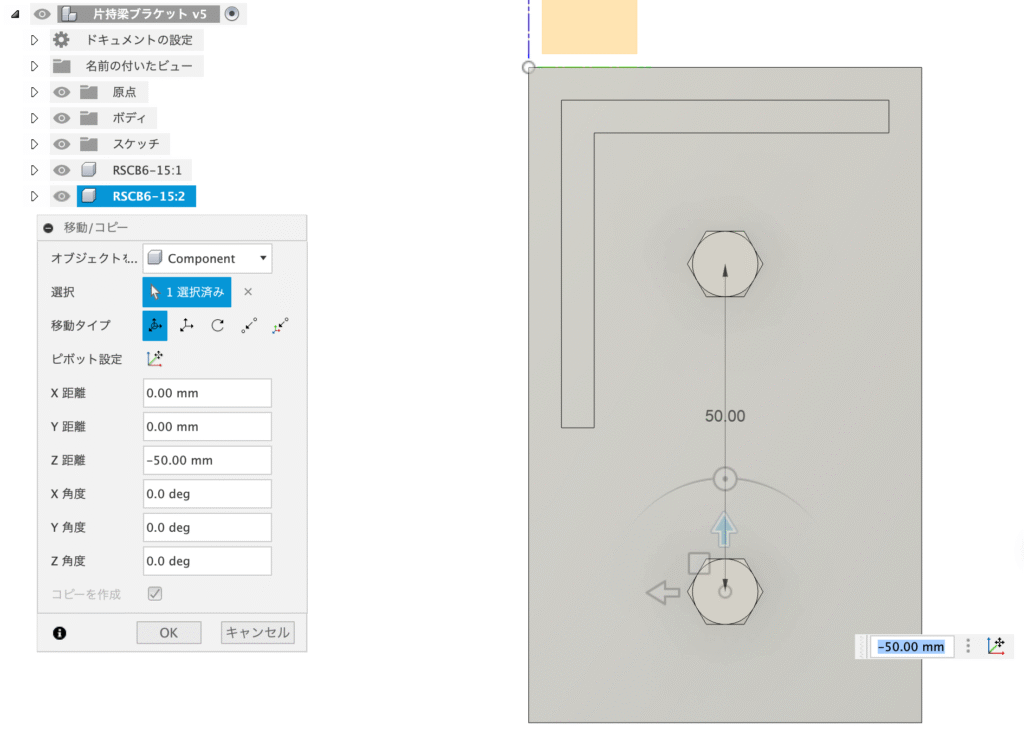

④コピーを作成□にチェックを入れる。

矢印をドラッグして下方向に50mm移動させると2本目のボルトが作成される。

指定位置(ブラケット下端から20mmのいち)でEnter。

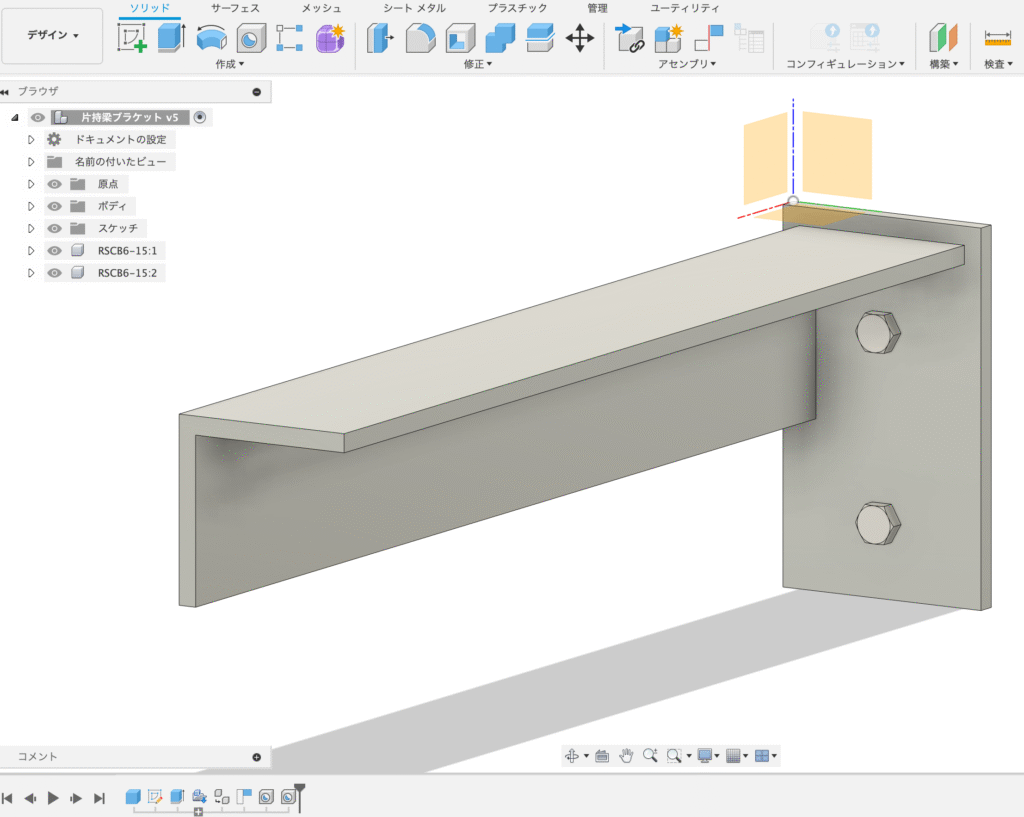

これで片持梁のブラケットの見た目が完了した。あとはボルト用の穴を作成する。

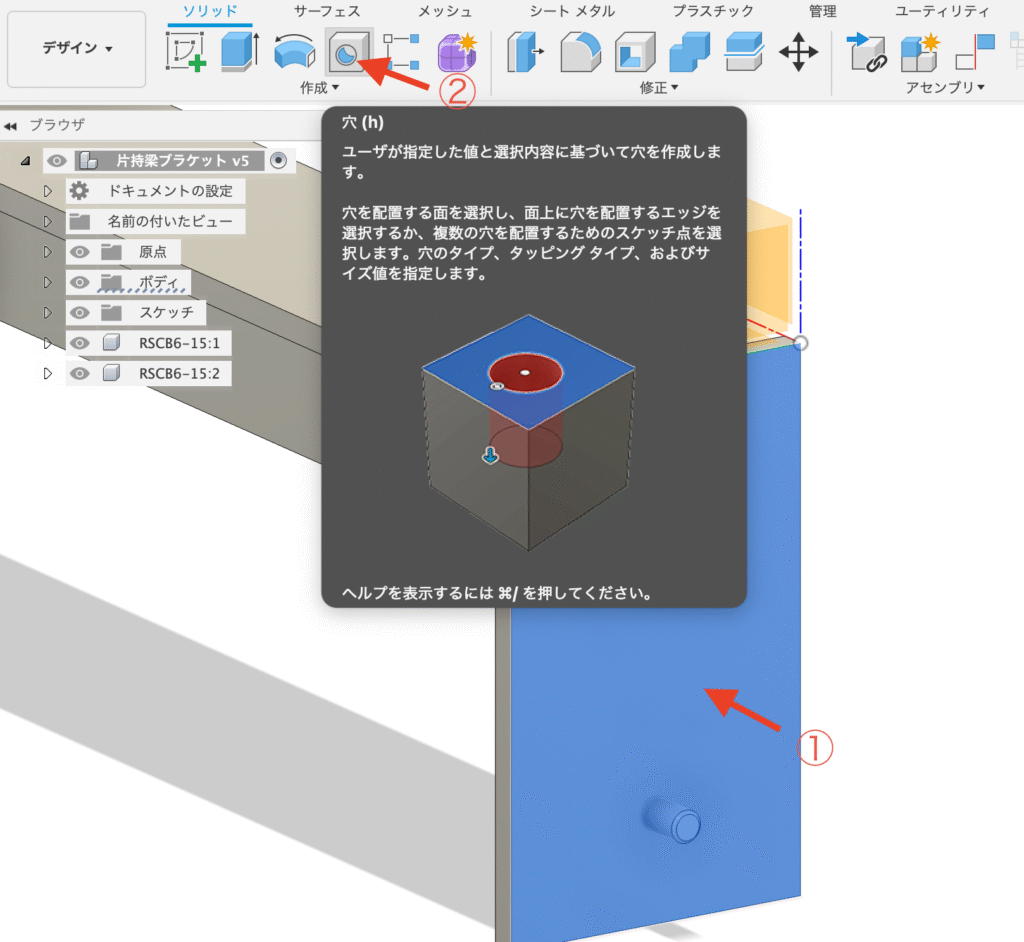

取り付け穴の作成

①プレートの取付面をクリックする。

②穴をクリックする。

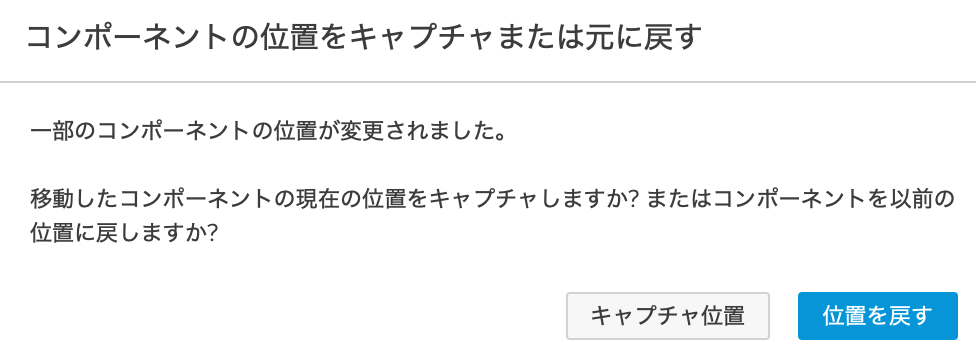

「コンポーネントの位置をキャプチャまたは元に戻す」のポップアップが出たら、キャプチャ位置をクリックする。

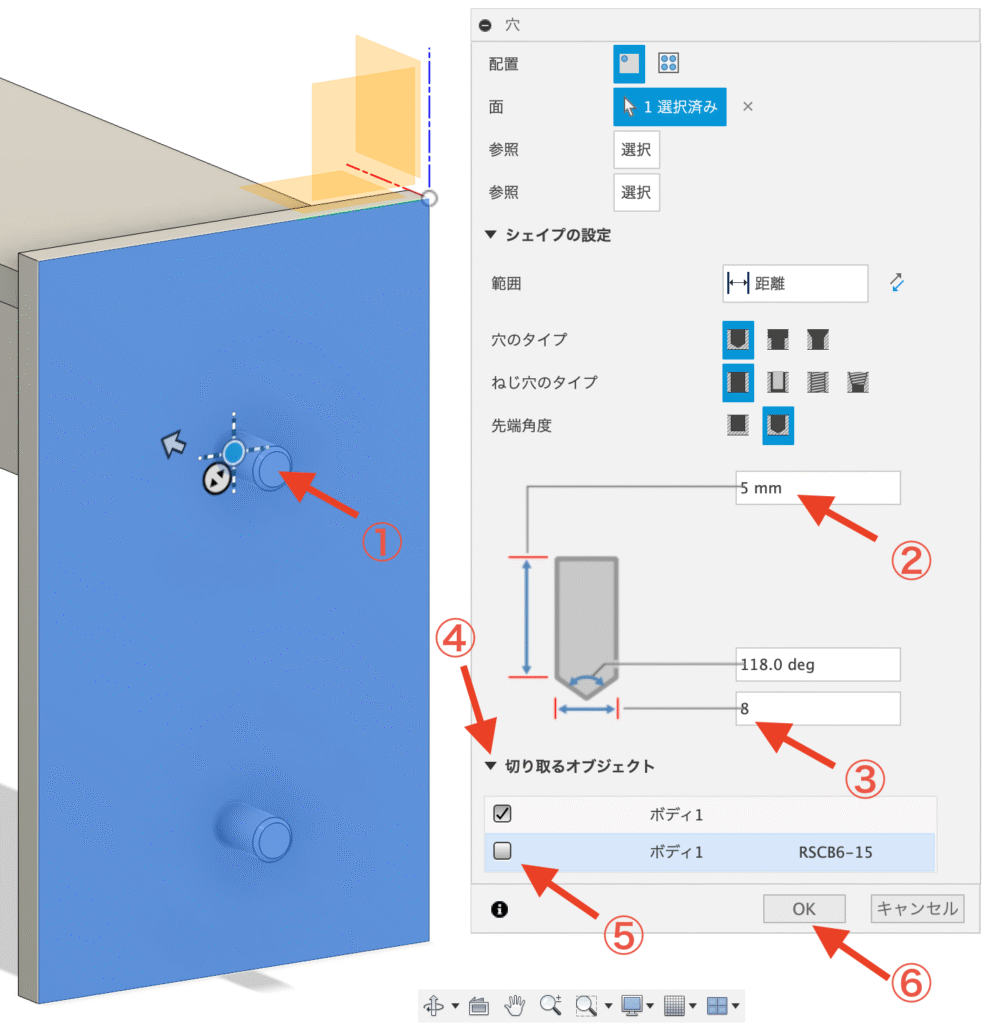

①ボルトの先端の輪郭線(円の線上)をクリックする。

②穴の深さを長さ5と入力する。

③穴の直径8と入力する。

④【▼切り取るオブジェクト】の▼をクリックする。

⑤RSCB6-15の✅️を外して□にする。

⑥OKをクリックする。

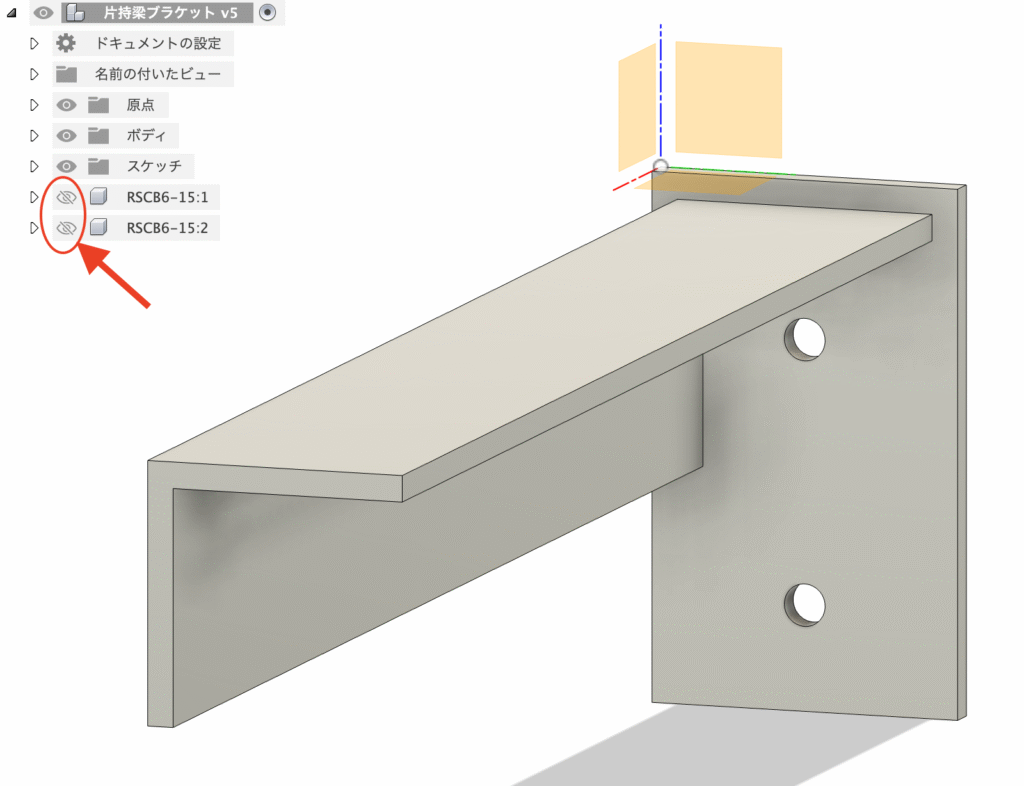

これでボルト2本を非表示にすると左図のようになる。

Fusionで片持梁ブラケットのモデリング完了

以上!ここで学んだことは、つぎのとおり。

✅ 直方体の作成とスケッチ:基本形状をモデリングする手順

✅ 押し出し操作:寸法と厚みの設定

✅ 製造元部品の挿入、移動/コピー操作:ボルトやブラケットとの組み合わせ方法

✅ 片持ち梁ブラケットのモデリング実例:強度計算済みの設計をベースに再現

これらの操作方法でほとんどの部品をモデリングできるようになります。

続けて3Dから2Dにしたい方向けに以下の記事も用意しています。

🚀 これから3D CADを始める方へ

👉 もし「自分でもやってみたい」と思った方は、下記リンクから準備を整えてスタートしてみましょう!

✅ Autodesk Fusionのダウンロードはこちら(公式サイト)

✅ おすすめPCはこちら

記事の最後には動画も埋め込む予定です。記事だけでは分かりにくい操作も、動画を見ながら一緒にやることで理解度が大きくアップします。

コメント