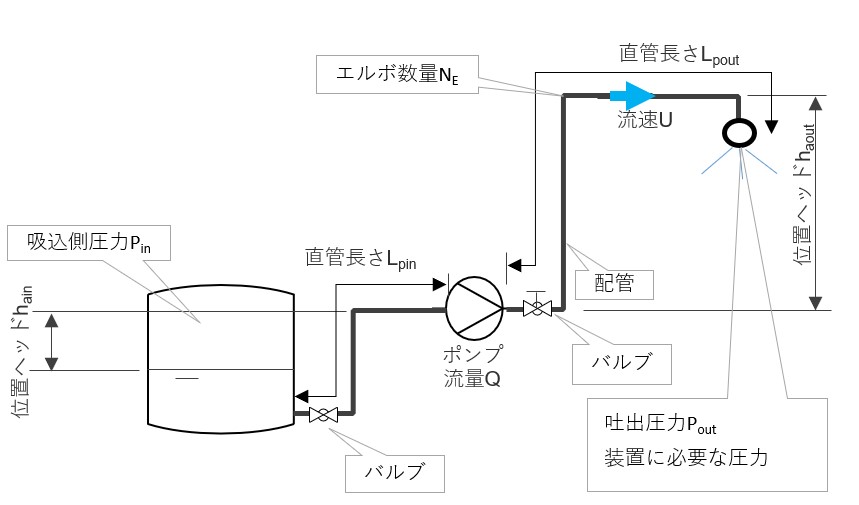

ポンプの吐出側の揚程計算方法を投稿しましたが吸込側を考慮した場合の計算方法について説明します。基本は吐出側と同じ計算式で求められますが、キャビテーション発生のリスクを確認する必要があります。その確認方法についても説明します。

※吸込側の場合には局所的に流体圧力が低下して気泡の発生&消滅が生じることがあります。このときに生じる衝撃波がポンプの羽根やケーシングを叩くことをキャビテーションといいます。

吐出側のみの計算方法はこちらを参考に。

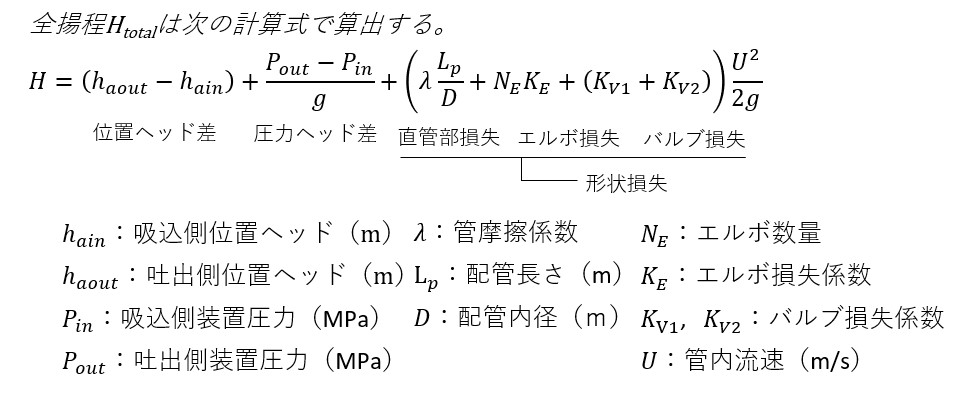

吸込側も考慮した計算方法

吸込側も吐出側と同様な計算方法です。タンク直近にポンプがあり、かつ水ような粘度であれば吸込側の圧力損失を無視してOKです。タンクからポンプまで離れている、タンク液面の方が下にある、ポンプまでにバルブやストレーナー、エルボがたくさんある場合、計算で確認する必要があります。また、流体の種類、温度条件によって揚程やNPSHaの値が変わります。ストレーナーの場合は流体内のゴミをキャッチする役割のため使用しているうちにだんだんと堆積して圧力損失が大きくなることがあります。この場合、ポンプに必要な揚程、キャビテーションの発生リスクにつながります。キャビテーション発生リスクの確認は目安ですがNPSHaの計算で分かります。

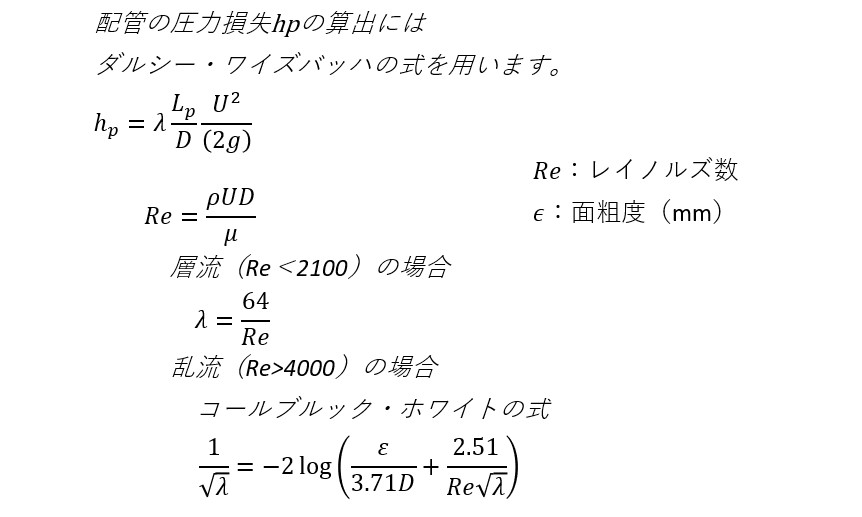

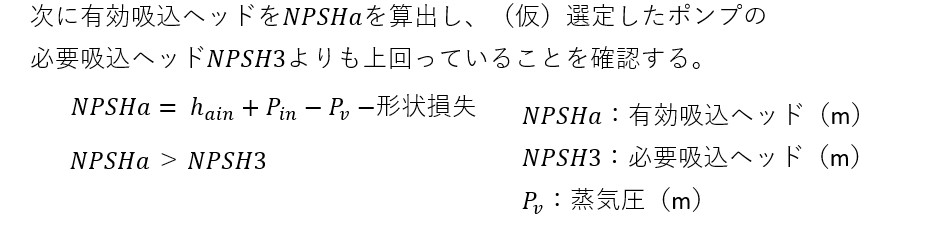

NPSHaの計算方法

キャビテーション発生リスクを確認するための計算です。吸込側の流体にかかる圧力、蒸気圧、配管(直管、バルブ、エルボ、ストレーナーなど)によって値が変わります。

NPSH3>NPSHaとなってしまう場合

キャビテーションが発生するおそれがあります。既存設備でその条件である/近いなら、以下の順(着手容易性)で修正できるか確認してみてください。

①吸込側にバルブがあればバルブ開度を上げる

②吸込側圧力を上げる(液面高さを上げる/設定液面を上げる)

③インバータ付ポンプであれば流量を減らす

④ストレーナー交換/掃除目安差圧を下げる

例えば0.1→0.05MPaになったらストレーナのメッシュを交換/掃除

⑤配管経路見直し(短くする/エルボ数量を減らす/配管サイズを大きくする)

⑥流体温度を下げる、粘度を下げる

計算シートのダウンロードはこちら

計算シートは以下の機能が備わります。一部有料になります。

✔ 吸込側および吐出側の圧力損失の算出機能

✔ NPSHaの算出機能

✔ バルブの種類ごと、かつ開度ごとの形状損失係数の自動抽出機能

✔ 流体の種類ごと、かつ各温度(0~100℃)の密度、粘度、動粘度、蒸気圧の自動抽出機能

バルブの種類はボールバルブ、バタフライバルブ、グローブバルブ、ゲートバルブ。開度は25, 50, 75, 100%から選定可能。

流体の種類は、水、エチレングリコール、軽油、苛性ソーダ、メタノール、エタノール。温度は0~100℃まで10℃ずつから選定可能。

コメント